拝啓とかしこ

組み合わせ

手紙の歴史は古く、もともとは木の札に書く木簡が通信伝達の手段として使われていたものの、紙の製法の浸透とともに、平安時代には、貴族のあいだで和紙に字を書き送る書簡の形へ通信手段は変わっていきます。

江戸時代には、飛脚の普及もあり、手紙のやりとりは多くなります。

現在のような郵便制度が導入されたのは、明治以降、欧米に倣った制度で、手紙は頻繁にやりとりが行われるようになります。

その後、電話やファックスの登場もあり、手紙ではなく電話で済ますことも増え、現代では、スマホの浸透もあり、メールやSNSなどがコミュニケーションの主流となり、手紙はいっそう古風なものとなっています。

しかし、デジタル社会になればなるほど、直筆の手紙の温もりや想いも、より引き立つのかもしれません。

今でも若者のあいだで手紙は決して廃れたわけではなく、たとえば、アメリカの若者のなかでも、手紙の人気は高まっていると言います。

SNSの普及で手紙を書かない人が増えているという点がちょっと気になったので、アメリカの場合を調べてみたところ、なんと、若い世代の利用増により手紙(英語ではGreeting Card)の利用が増えているという。

手紙による特別感やパーソナルな感覚が、手紙の利用増加の背景にあるようです。

手紙の書き方と言うと、各国の文化によっても違うでしょうが、日本の場合も、手紙に、形式やマナー、書き方のようなものがあります。

たとえば、有名な形式の一つが、手紙の書き出しに使われる「拝啓」という言葉です。

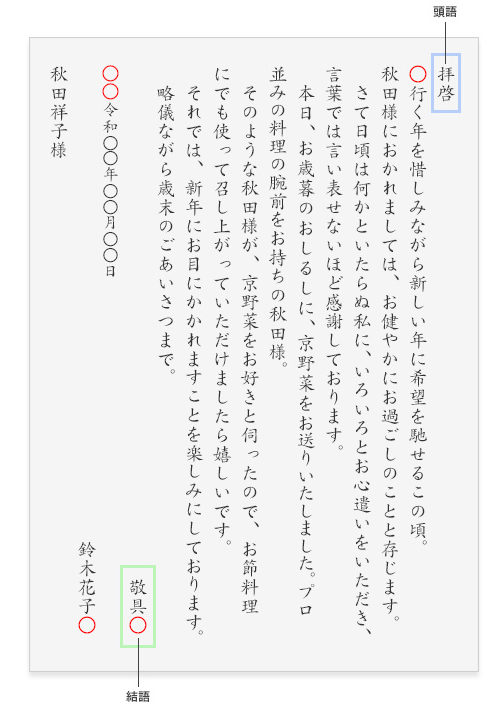

拝啓以外にも、こうした手紙の冒頭で使われる言葉を「頭語」と言い、頭語に対応し、結びに使われる言葉を「結語」と言います。

手紙は、一般的に頭語で始まり、結語で締められる形が基本です。また、頭語と結語には、ある程度、決まった「組み合わせ」もあります。

普通の手紙の場合、代表的な頭語としては、「拝啓」「拝呈」「啓上」「一筆申し上げます(主に差出人が女性の場合)」があります。

一方、結語としては、「敬具」「敬白」「拝具」「かしこ(主に差出人が女性の場合)」があります。

背景やかしこというのは、割と耳にすることも多い単語なのではないでしょうか。

アンジェラ・アキさんのヒットソング『手紙 ~拝啓 十五の君へ~』も、この「拝啓」で、手紙の内容を綴った歌詞が始まります。

以下は、代表的な頭語と結語です。

頭語

- 拝啓

- 拝呈

- 啓上

- 一筆申し上げます(主に差出人が女性の場合)

結語

- 敬具

- 敬白

- 拝具

- かしこ(主に差出人が女性の場合)

もっともよく使われる組み合わせとしては、「拝啓」と「敬具」がありますが、一般的な手紙の場合、上記のなかであれば、頭語と結語の組み合わせは「自由」です。

ただし、ビジネスシーンで使う場合、「かしこ」に関しては、女性らしさが強調されるので避けたほうが無難と言われています。

その場合は、女性でも「拝啓」と「敬具」で差し支えありません。

意味

それでは、頭語である「拝啓」「拝呈」「啓上」「一筆申し上げます」の一つ一つの意味について紹介したいと思います。

①拝啓

拝啓とは、手紙の冒頭に使われる言葉で、「謹んで申し上げます」という意味です。

拝啓の「拝」は、おじぎして拝むことで、そこから「相手を尊敬する」という意味になります。「啓」とは、「口を開く」「述べる」ことを指します。

拝啓は、昔は結語として用いられることもあったようですが、明治中期頃に頭語として定着したと考えられています。

②拝呈

拝呈とは、「物をつつしんで贈ること、品物を差し上げること」「手紙の書き初めに、相手に敬意を表して用いる言葉」のことです。

③啓上

啓上とは、「ものを言うことを、言う相手を敬っていう語」「申し上げること」を意味します。

④一筆申し上げます

この頭語は、文字通りの意味で、主に、女性が手紙の冒頭に書く言葉とされています。

次に、結語の各表現、「敬具」「敬白」「拝具」「かしこ」の意味に移ります。

①敬具

敬具とは、「つつしんで申しあげる」の意味で、手紙の最後に添える言葉です。

後ろの「具」とは、「そなえる」という意味で、「物をそなえる」だけでなく、「言葉をそなえる」という意味も含みます。

基本的には、拝啓と敬具の組み合わせとなります。敬具が最後に添えられ、拝啓と結びつくようになったのは、大正時代頃からと考えられています。

②敬白

敬白とは、「うやまって申し上げること、つつしんで申し上げること」の意味で、敬具と同義です。

③拝具

拝具とは、手紙の最後に記し、先方に敬意を表わす言葉で、古くは手紙の冒頭に使われることもあったようです。

④かしこ

かしことは、手紙の結語で、主に女性が差出人の際に使われる言葉です。手紙に使う場合は、ひらがなで書きます。

かしこを、あえて漢字で表記するとすれば、「賢い」の「賢」の他、「恐」や「畏」の漢字でも「かしこ」と読みます。かしこは、「かしこし」という「恐れ多い」や「素晴らしい」という意味の古語に由来します。

かしこが、手紙で使われる理由としては、「恐れ多いことを申し上げ、これにて失礼します」といったニュアンスがあります。

現代では、かしこは主に女性が使いますが、古くは男女ともに用いていたそうです。

また、通常、「頭語と結語」の組み合わせで用いられますが、かしこを使う場合は、頭語なしで、末尾にかしこだけで使っても問題ありません。

どんな相手の手紙でも、かしこは使われ、万能の結語となっています(前述の通り、ビジネスシーンでは控えたほうが無難です)。

結語にかしこを使う場合、王道の組み合わせとしては、「拝啓」と「かしこ」、あるいは、女性の柔らかさを出したい場合、「一筆申し上げます」と「かしこ」がよいでしょう。

位置

拝啓やかしこといった頭語や結語を、手紙の文章のどこに添えればいいか、その位置に迷う人もいると思います。

頭語は、主に手紙の「冒頭」に書き、結語は、手紙の文章の「最後」になります。

縦書き

縦書きの手紙の場合、頭語の位置は、以下の画像の通りで、文章の頭の一マスは空けません。

拝啓を書き、次の行から手紙の本文を書いても構いませんし、拝啓(頭語)の下に、一文字程度空けて、文章を書き出しても問題ありません。

一方、結語の位置は、手紙の文章の最後で、手紙を書いた日付や、自分の署名、フルネームの宛名を添えます。

日付については、正式には「年月日」まで書いたほうがいいですが、月日だけでも構いません。

お祝い事で、日付にこだわらない場合には、「◯年◯月吉日」でもよいでしょう。

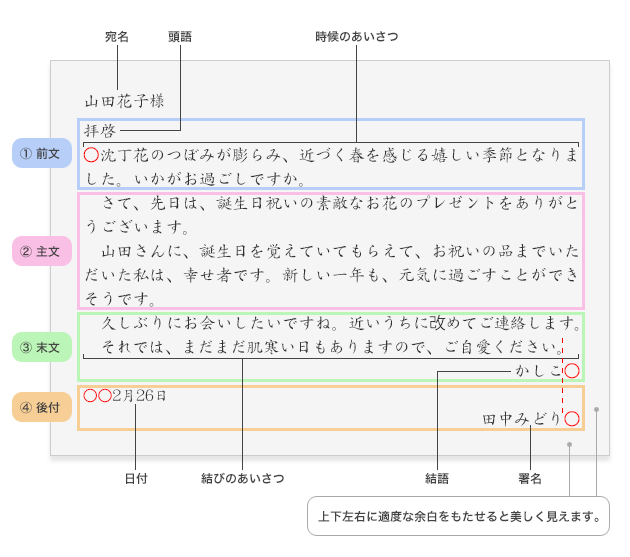

横書き

横書きの場合も、基本的に、同じ位置となります。

冒頭に、拝啓などの「頭語」を書き、手紙の内容の末尾(右下)に、敬具やかしこといった「結語」を添え、その後、日付、署名を書きます。

横書きの手紙は、どちらかと言うとカジュアルで、親しい間柄の相手に送る際などに適しています。

横書きの場合、宛名は基本的に最初に書きます。

ちなみに、相手が目上の人や、お客様など、丁寧な手紙の場合は、頭語に「謹啓」「謹呈」「恭啓」「謹んで申し上げます(主に差出人が女性の場合)を使用します。

また、結語に「謹言」「謹白」「敬白」「かしこ(主に差出人が女性の場合)」を使うこともあります。

年賀状や寒中見舞い、暑中見舞いや残暑見舞いといった季節の挨拶の手紙、あるいは、弔事の手紙や詫び状、抗議文には、頭語や結語は用いません。

ただし、お悔やみ状に関しては、結語として、「合掌」という言葉を添える場合もあります。

以上、拝啓やかしこといった手紙の形式でした。