中原中也『朝の歌』『一つのメルヘン』『月夜の浜辺』

『朝の歌』

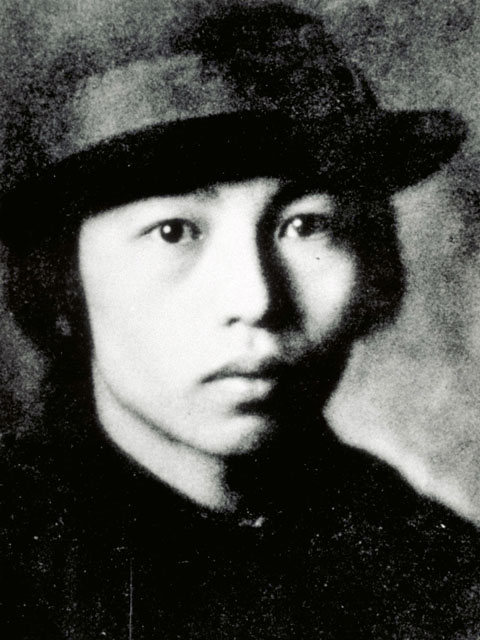

中原中也は、1907年に山口県で生まれ、1937年に若くして病で亡くなった近代日本を代表する詩人です。

生涯で350篇以上の詩を残し、詩集としては、生前に出された『山羊の歌』と、中原中也本人が編集し、友人の小林秀雄に託し、中也の死後、まもなく出版された『在りし日の歌』の二冊があります。

この詩集のうち、『山羊の歌』の第一章に収録された詩に、初期の作品である『朝の歌』があります。

以下、『朝の歌』の全文になります。

朝の歌

天井に 朱きいろいで

戸の隙を 洩れ入る光、

鄙びたる 軍楽の憶ひ

手にてなす なにごともなし。小鳥らの うたはきこえず

空は今日 はなだ色らし、

倦んじてし 人のこころを

諫めする なにものもなし。樹脂の香に 朝は悩まし

うしなひし さまざまのゆめ、

森竝は 風に鳴るかなひろごりて たひらかの空、

土手づたひ きえてゆくかな

うつくしき さまざまの夢。出典 : 中原中也『中原中也詩集』

この『朝の歌』は、1926年に書かれた詩で、中原中也の初期の代表作として知られています。

また、中也自身、この詩によって「ほぼ方針立つ」と、自身の詩人としての方向性を確かなものにしたと宣言している作品でもあります。

大正十五年五月、「朝の歌」を書く。七月頃小林に見せる。それが東京に来て詩を人に見せる最初。つまり「朝の歌」にてほゞ方針立つ。方針は立つたが、たつた十四行書くために、こんなに手数がかゝるのではとガッカリす。

出典 : 中原中也「詩的履歴書」

この『朝の歌』を見せた小林というのは、先にも触れた評論家の小林秀雄です。

中也と小林のあいだには、中也の恋人だった長谷川泰子が小林のもとに去ったという恋敵の関係があり、去っていった翌年に、その小林に詩人としての方針が立った重要な新作を見せているということから見ても、一言では言い尽くせない不思議な三角関係が築かれています。

この詩が、最初に活字になったのは、中也より少し年上の音楽家であった諸井三郎を中心とする音楽集団の機関誌『スルヤ』で、中原中也にとっては、これが対外的に詩が公表された最初の舞台だったようです。

中也は、1927年、友人の紹介で諸井三郎と出会い、原稿の束を渡すと、好きな詩を選んで曲をつけてほしいと依頼します。

中原中也 朝の歌 作曲 諸井三郎

歌詞として曲がついていたこともあった影響か、『朝の歌』が詩集に収録される際には、文字の上げ下げ(偶数行の頭が二文字空いている)など、リズムが視覚的にも表現されている形となっています。

この『朝の歌』の音楽的な特徴について、中原中也の研究者でもあり、詩人の佐々木幹郎氏は、次のように解説しています。

最も大きな違いは各連偶数行の字下げだろう。このことによって、見えない詩のリズムが見えてくる。行頭から文字を下げるというのは、前の詩行を受けて、息継ぎの前を多くとるという意味と、前行とは別の音程で読んでほしい、という意味合いも兼ねている。まるで、楽譜のような趣を持ち、文字の配置による空間全体がデザインとなる。

出典 : 佐々木幹郎『中原中也 沈黙の音楽』

その上で、詩の語句の意味や流れを追っていきましょう。

まず、詩の冒頭では、天井に朱い色の光を見つけ、その色が、戸の隙を洩れ入ってくる日の光であることに気づきます。

鄙びるとは、「田舎風を帯びた、田舎くさい」といった意味で、軍楽とは、軍隊の音楽や軍の楽隊の演奏を指します。

ただし、この『朝の歌』に出てくる「軍楽」は、軍隊の音楽のことではなく、「ジンタ」ではないか、と佐々木氏は指摘しています。

ジンタ(ヂンタ)

明治・大正期の職業的吹奏楽隊、またはその吹奏楽の俗称。1887年(明治20)に軍楽隊出身者を中心にした「東京市中音楽隊」が開業したのをはじめ、各地に市中音楽隊ができ、園遊会など各種の催しに利用された。

のち洋楽の大衆化とともにその需要も増え、明治後期には広告宣伝や曲馬団(サーカス)などの客寄せにも幅広く使われるようになり、さらに活動写真(映画)の伴奏音楽も担当するようになった。(コトバンク)

ジンタという名称の由来は、よく演奏された『美しき天然』の前奏が、「ジンタッタ、ジンタッタ」と聴こえるからという説や、仁丹の宣伝を盛んに行ったからという説など、諸説あるようです。

戸の隙から洩れ入る光をぼんやりと眺め、遠く懐かしい軍楽の音色がふいに蘇ってくる朝、「手にてなす なにごともなし」── 手にするものはなにもない、という倦怠感に満ちています。

小鳥らの歌は聞こえない、ということは、軍楽が、記憶のなかの音色だという風に、だんだん意識がはっきりしてきた、ということでしょうか。

はなだ色というのは、漢字で「縹色」と書き、薄い藍色のような色です。今日の空ははなだ色なのだろう、ということを思っているのでしょう。

続く、「倦んじてし」の「倦んずる」とは、「うんざりする、いやになる」という意味で、その後の「諌める」は、「忠告したり、禁止したりする」ということですから、「うんざりしている心を、諌める存在もなにもない」ということでしょうか。

そんな風に、ただ一人きりの人間が、ぼんやりと朝を迎えている情景や心情が表現されています。

そして、家の雨戸による樹脂の香りがし、それから、失ってしまった「さまざまのゆめ」は、遠く風に揺れて木々が鳴っている森竝のイメージとともに描かれています。

その後の「ひろごりて」というのは、漢字表記だと「広ごる」であり、「広がる」という意味です。

失われてしまった「さまざまのゆめ」が、風に乗って木々を揺らし、また広大な空や土手伝いに消えてゆく。そのことによって、「うつくしき さまざまの夢」に昇華していく、そんな心情が表現されているのでしょう。

ちなみに、若い頃に中原中也と交流のあった音楽評論家の吉田秀和は、『朝の歌』について、この詩に、彼の「動いてはいけない、あせってはいけない」という倫理の掟をみる、と指摘しています。

(中原中也の『朝の歌』は)私が最も早く知り、今でも最も好きな彼の詩のひとつであるが、この詩は諸井三郎が作曲している。私はよく彼の所に泊り、また彼につれてゆかれた人の所に泊り、また彼も何度か私の宿に泊ったものだが(阿部先生の所は、奥さんのお産で、私は翌年の一月にはもう出なければならなかった)、そんなおりに私は、何度か、彼のこの歌を歌うのをきいた。

天井に 朱きいろいで

戸の隙を 洩れ入れる光、

鄙びたる 軍楽の憶ひ

手にてなす なにごともなし。ひろごりて たひらかの空、

土手づたひ きえてゆくかな

うつくしき さまざまの夢。私は、いつか文字通り、雨戸の隙を洩れて入ってくる陽の光が天井にうつる影をみながら、彼の声をきいていたこともある。中原はだみ声だけれど、耳がよくて、拍子はずれではなかったし、ニオクターヴ声が出るといって自慢していた。

小鳥らの うたはきこえず

空は今日 はなだ色らし、

樹脂の香に 朝は悩まし

うしなひし さまざまのゆめ、

森並は 風に鳴るかな天井にゆれている光をみながら彼の歌をきいていると、私には、小鳥と空、森の香りと走ってゆく風が、自分の心中にも、ひとつにとけあってゆくのを感じた。そうして、この倦んじた心、手にてなす何ごとも知らない心。私は、そこに、泰西象徴派の詩人のスプリーンより、中原自身の倫理の掟をみるのだった。動いてはいけない。あせってはいけない。

以上が、詩の方針が立ったと確信を抱かせる、中原中也の初期の代表作『朝の歌』の意味や心情でした。

次に、『一つのメルヘン』という詩について、作品の語句の意味や情景の解説をしたいと思います。

『一つのメルヘン』

中原中也の代表作の一つとして知られる作品に、『一つのメルヘン』というタイトルの詩があります。

この『一つのメルヘン』は、掲載している教科書もあるので、学校で読んだという人も多いかもしれません。

一つのメルヘン

秋の夜は、はるかの彼方に、

小石ばかりの、河原があつて、

それに陽は、さらさらと

さらさらと射してゐるのでありました。陽といつても、まるで硅石か何かのやうで、

非常な個体の粉末のやうで、

さればこそ、さらさらと

かすかな音を立ててもゐるのでした。さて小石の上に、今しも一つの蝶がとまり、

淡い、それでゐてくつきりとした

影を落としてゐるのでした。やがてその蝶がみえなくなると、いつのまにか、

今迄流れてもゐなかつた川床に、水は

さらさらと、さらさらと流れてゐるのでありました……出典 : 中原中也『中原中也詩集』(新潮文庫)

この『一つのメルヘン』がつくられた時期に関しては、1936年9月〜10月頃と見られ、その年の11月発行の雑誌「文芸汎論」で発表。その後、詩集『在りし日の歌』に収録されます。

メルヘンとは、空想と現実が一体となったおとぎ話や童話という意味で、ドイツ語が語源の言葉です。

この『一つのメルヘン』というタイトルから推測するに、ある一つの空想世界を描いた詩ということが伺えます。

詩の冒頭。秋の夜、はるか彼方に、小石ばかりの河原がある、とあり、その河原には、陽がさらさらと射しています。

秋の夜なのに、陽が射しているというのは、一見すると矛盾のように映ります。月光ならまだ分かりますが、なぜ、夜なのに「陽」が射すのでしょうか。

秋の夜長という表現もありますが、秋の夜というと、寂しく切ない季節であり、時間帯でもあります。

その夜の世界に浸っていると、はるか彼方の空想の世界、あるいは、半分夢のような世界が現れ、その世界というのは、こういった情景である、ということを描いているのかもしれません。

あるいは、詩の生まれる世界というのを象徴的に表現しているのかもしれません。

この射している陽は、いわゆる光ではなく、珪石か何かのようだ、とあります。珪石とは、ガラスや陶磁器の原料としても使われる岩石を意味し、加えて、陽は、固体の粉末のようで、さらさらと音も立てている、といいます。

そして、不思議な光の射す、小石ばかりがある河原の小石に、ふいにどこからか訪れた一羽の蝶がとまります。

この蝶の影に関する、「淡い、それでゐてくつきりとした」という表現も、矛盾を含みながらも、説得力を持った詩的な表現となっています。

淡いにもかかわらず、あるいはそれゆえに、くっきりとした影を落とす一羽の蝶。

やがてその蝶が去っていくと、流れていなかった川床に、いつのまにか、さらさらと水が流れていた、というダイナミックで幻想的な変化の様子が、『一つのメルヘン』という詩世界では描かれています。

どことなく夢を見ているような情景が広がっていることもあり、読み終わって、はっと我に帰ってきたような感覚さえも抱きます。

小石ばかりの河原、射している陽、ふいに訪れて去ってゆく蝶の存在、いつのまにか流れている川の水、この一つ一つの象徴に、どういった意味合いがあるのかは、解釈が難しく、むしろ、解釈しようとせずに、一つの詩的な空間として受け取ってみる、というほうがよいのかもしれません。

友人であり、恋敵としても宿命的な存在であった評論家の小林秀雄は、この詩について、「彼の最も美しい遺品」と称しています。

彼の誠実が、彼を疲労させ、憔悴させる。彼は悲しげに放心の歌を歌ふ。川原が見える、蝶々が見える。だが、中原は首をふる。いや、いや、これは「一つのメルヘン」だと。私には、彼の最も美しい遺品に思はれるのだが。

出典 : 小林秀雄「中原中也の思い出」

また、同じく友人の大岡昇平は、『一つのメルヘン』に関して、「これは一つのドラマであり、むしろ一つの異教的な天地創造神話ではないかと思われる」と指摘しています。

確かに、一羽の蝶がとまり、去っていく。気づくと水が流れている、というのは、何かの始まりのような神秘性や創造性も感じられるかもしれません。

以上、中原中也の『一つのメルヘン』の意味や解説でした。

最後に、『月夜の浜辺』という詩についても紹介したいと思います。

『月夜の浜辺』

中原中也の詩は、子供の頃の弟の死や、恋人であった長谷川泰子が小林秀雄のもとに去るという別れの経験、そして、最愛の息子の文也が、幼くして亡くなってしまうなど、別れの悲しみを深く纏っています。

その中原中也の『月夜の浜辺』という詩も、晩年の代表作として有名です。

この『月夜の浜辺』は、1937年の婦人雑誌『新女苑』の2月号で発表され、その後、『在りし日の歌』に収録されます。

この詩も、中学校の国語の教科書で読んだという人も多いかもしれません。以下、『月夜の浜辺』の全文になります。

月夜の浜辺

月夜の晩に、ボタンが一つ

波打際に、落ちていた。それを拾って、役立てようと

僕は思ったわけでもないが

なぜだかそれを捨てるに忍びず

僕はそれを、袂に入れた。月夜の晩に、ボタンが一つ

波打際に、落ちていた。それを拾って、役立てようと

僕は思ったわけでもないが

月に向ってそれは抛れず

浪に向ってそれは抛れず

僕はそれを、袂に入れた。月夜の晩に、拾ったボタンは

指先に沁み、心に沁みた。月夜の晩に、拾ったボタンは

どうしてそれが、捨てられようか?出典 : 中原中也『在りし日の歌』

映像的で、不思議と悲しみが伝わってくる、『月夜の浜辺』という叙情的な詩。いつ頃に作られたものなのか、詳しいことは分かっていません。

詩が発表される前年、1936年の11月10日に、中也の長男の文也が亡くなり、その後、精神的にも疲弊した中也は、母によって千葉の療養施設に入院させられ、1937年2月に退院します。

この詩に込められた思いや心情と、文也の死を結びつける解説もありますが、一方で、『月夜の浜辺』の制作時期は、文也の死よりも前ではないか、といった指摘もあります。

この作品は、一体、どんな想いが込められた詩なのでしょうか。

描かれている情景としては、月夜の晩に、海沿いの浜辺を一人で散歩していると、波打ち際に、一つのボタンが落ちている、ということから始まります。

そのボタンを拾った詩人は、別に役立てるために拾ったわけでもなかったものの、なぜか惹かれ、捨てることができずに、着物の袂に入れます(袂とは、着物の袖全体の総称のことで、袋状になっていることから、ポケットの役割も備えています)。

月夜の晩に、たまたま拾ったボタンは、深く惹きつけられ、指先に沁み、心に沁みるほど、尊く感じる存在でした。

このボタンは、月に向かっても、波に向かっても、放ることはできずに(旧字の「抛れず(はふれず)」とは、「放り投げることができずに」という意味です)、「どうしてそれが捨てられようか?」と、詩の最後では反語表現も使いながら、そのボタンへの想いを強く表現します。

詩の解説を試みようと思うと、この「ボタン」というのが、なにを意味するのか、といった点で大きく解釈が分かれるかもしれません。

ただ、ボタンとは何かを言語化して解釈したり、感想を論理的に説明することは難しくても、この「感覚」というのは、理解できるのではないでしょうか。

月夜の晩、浜辺を一人で歩いていると、波打ち際に落ちていた一つのボタンを拾う。

そのボタンが、なぜか深く沁み入り、惹きつけられ、どうしても捨てられない。「どうしてそれが、捨てられようか?」といった心情になる。

作者にとって、この「ボタン」が何を指すのか、という象徴的な意味を無理やり探さなくても、詩として味わうことは可能でしょう。

それでも、どうしても、「ボタン」の意味を言語化しようと思ったら、それぞれの「ボタン」があるかもしれません。

たとえば、ある人にとっては、「忘れられない記憶」なのかもしれません。

たまたま出会った記憶の風景、なんとしても覚えていようと思ったわけではなくとも、なぜか惹きつけられ、記憶に残ったままの光景というのがあります。

そんな記憶の一光景を、この詩におけるボタンと捉えることもできるかもしれません。

あるいは、自分にとっての天職のようなものが、どうしても捨てられない「ボタン」と言えるのかもしれません。中原中也にとっては、「詩」が、このボタンだったのかもしれません。

そんな風に、それぞれの「ボタン」を考えてみることも、解釈の糸口になりうるでしょう。

いずれにせよ、この『月夜の浜辺』に描かれている情景自体が、とても詩的な世界と言えるのではないでしょうか。

また、中原中也が、多くの別れによって深い悲しみを経験してきたことを思うと、月夜の浜辺で拾った、どうしても捨てられないボタン、という詩の世界に、悲しみのなかの光のような切なさが、いっそう痛切に感じられるようにも思えます。

以上、中原中也の『月夜の浜辺』の意味と解説でした。