金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に 与謝野晶子

〈原文〉

金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に

〈現代語訳〉

金色の小さい鳥のようなかたちの銀杏の葉が散っている、夕日の丘で

概要と解説

作者の与謝野晶子は、1878年(明治11年)に大阪で生まれ、1942年(昭和17年)に亡くなった、歌人であり思想家です。

与謝野晶子という名前はペンネームで、本名は鳳志ようと言い、ペンネームは、この本名の「しよう(しょう)→晶」に由来します。

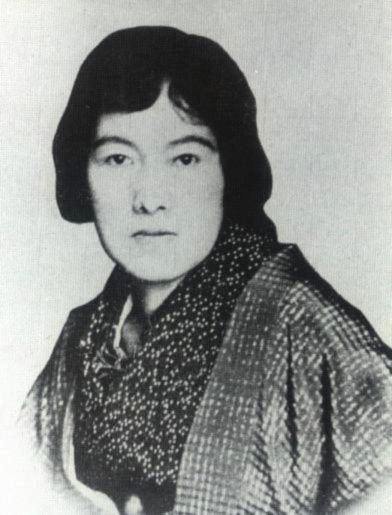

与謝野晶子 肖像写真

与謝野晶子 肖像写真

与謝野晶子は、大阪の女学校時代には『源氏物語』など、日本の古典に親しみ、卒業後は「明星」に短歌を発表しはじめます。

1900年、与謝野鉄幹と激しい恋愛関係ののち結婚します。

翌年出版した歌集『みだれ髪』では、女性の官能性を大胆に表現し、注目を浴びると、1904年には、日露戦争で戦地に赴く弟に送った詩、「君死にたまふことなかれ(どうか死なないでください)」を「明星」に発表します(参照 : 君死にたまふことなかれ|全文と現代語訳)。

与謝野晶子は、子沢山としても知られ、12人の子供を産んでいます(うち一人は、生後二日で亡くなっています)。

この「金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に」という短歌は、小学校や中学校などの教科書でも読んだことがあるかもしれません。

秋から冬にかけ、街を鮮やかに染める銀杏並木。誰もが、この季節になると、はっと息を呑むような景色に出会うでしょう。

その銀杏の金色に光るような葉の散っていく情景を描いた歌で、美しく幻想的ではあるものの、写実的な側面もある絵画のような歌なので、意味も分かりやすい作品ではないでしょうか。

この歌は、夕日に照らされた丘の上で、夕日を浴びて銀杏の葉が散っている、その一枚一枚が、まるで金色の鳥のようだ、という情景を詠んだ短歌です。

季節は秋、時間帯は夕方と想像しやすく、また、銀杏の葉を金色の鳥に見立てる、という比喩が用いられ、子供でも親しみやすい世界が描き出されています。

銀杏の葉と、夕日と、金色の鳥。彩りがあり、また散っていく、という描写から、動きもあります。

沈んでいく夕日や散る葉とともに、小鳥は羽ばたきも連想させるので、寂しさもありつつも、優しさや温もりも感じられる歌なのではないでしょうか。

この「金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡」という歌は、与謝野晶子、山川登美子、茅野雅子の三人の合同歌集『花衣』に収録されています。

銀杏の短歌と言えば、この作品が最初に思い浮かぶ代表作と言えるでしょう。

逆に言えば、銀杏に関する古い和歌というのは見かけません。なぜ、銀杏の和歌がないかと言うと、銀杏の木自体が、日本に伝わっていなかったからです。

イチョウは歌にたくさん詠まれているような錯覚に陥りますが、調べてみると古典では『万葉集』以下の勅撰和歌集に詠まれていないどころか、『枕草子』や『源氏物語』などの散文にも一切描かれていないことがわかりました。近代文学に至って、ようやくイチョウが出てきますが、どうやらイチョウを最も多く歌に詠んだのが与謝野晶子だったようです。

ではどうして古典にイチョウは登場しないのでしょうか。決して別名で呼ばれていたのではありません。その答の一つは、日本にイチョウがなかったからというものです(外来種)。イチョウが日本になければ、文学に書きようもありません。

日本にいつから銀杏が伝来したか、はっきりしたことはわかっていませんが、銀杏に関する資料は、室町時代以降にしかなく、その資料によれば、1400年代に「銀杏」として日本に定着したことと言われているようです。

銀杏の歌が少なく、与謝野晶子の「金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に」という歌が、銀杏を詠んだ作品として真っ先に浮かぶのには、こういった銀杏の歴史的な背景も関係しているのでしょう。