大手と搦手とは

日本史の用語に、「大手」と「搦手」という言葉が登場することがあります。

日常で「大手」という言葉を使うのは、企業などで大会社のことを大手企業と呼ぶときくらいではないでしょうか。

日本史に出てくる際の「大手」また「搦手」とは、お城の「大手門」「搦手門」といった使い方をし、大手門が「城の正面にある正門」、搦手門が「城や砦の裏門」を意味します。

分かりやすく言えば、「大手門→正門」「搦手門→裏門」となります。

また、戦の際に、敵の正面を攻撃する軍を「大手」、城の裏門や敵陣の後ろ側から攻める軍を「搦手」と言い、それぞれ対義語の関係にあります。

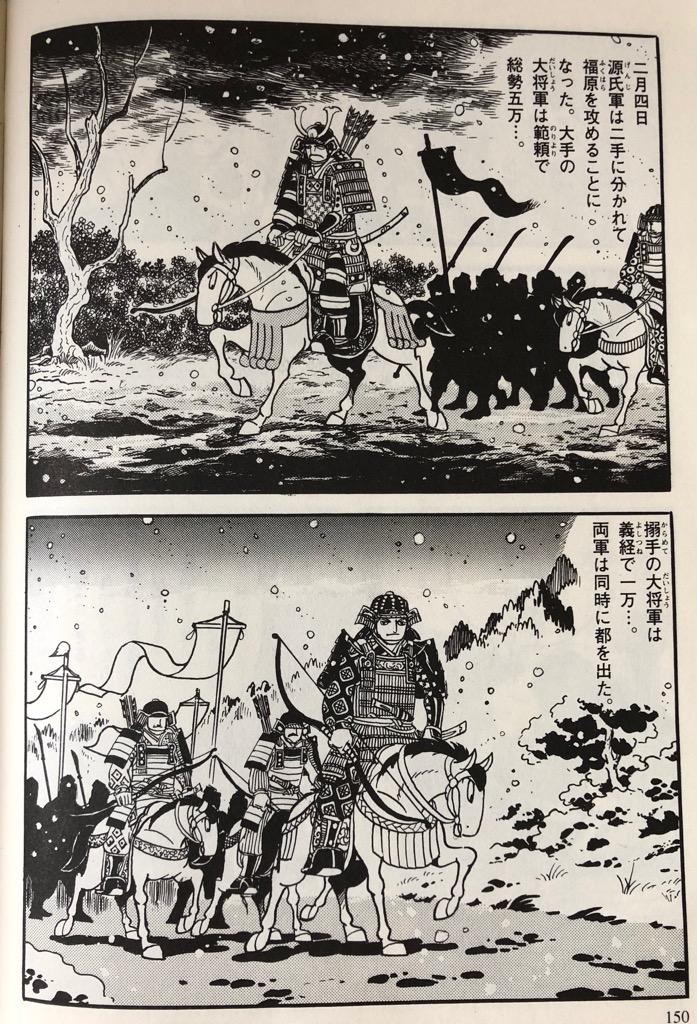

画像 : 横山光輝『マンガ日本の古典 平家物語(下)』

画像 : 横山光輝『マンガ日本の古典 平家物語(下)』

これは漫画版の『平家物語』のワンシーンですが、平安時代末期、福原にいる平家を討ちに行く源氏軍は、「大手」の大将軍を源範頼が、「搦手」の大将軍を源義経が担います。

この大手という言葉に関して、現在使う場面としては、大手企業の他に、今でも「大手町」といった町名があります。

大手町は、全国各地にありますが、東京でも、大手町は東京屈指のビジネス街として有名です。

この大手町という名前も、城の正門という意味の「大手」に由来します。

「大手」とは、城の表側。つまり正面のことです。ということは、「大手門」とは、城の顔となる正面玄関のこと。

多くは人や物の流れの中心となる街道や、防御機能も兼ね備えた城下町に通じています。この大手門の前に位置することからついたのが、「大手町」という地名です。

城の大手門は、正面だけあって、しっかりとした厳かな外観で、防御体制も整っています。

大手の語源は、「追手」と書き、「追手町」という名前の残る城下町もあります。

この追手の由来は、諸説あるようですが、一つは、戦い方のセオリーが関連しているという説があります。

敵が正面側から攻めてくると、裏側の出入口から守兵を出し、敵を正面に追い込んで攻撃・退却させ、場合によっては追撃するという、城に攻めてくる敵を迎撃する時の戦い方のセオリーが語源になっているという説があります。

正面(追手)から攻めてくる際、裏側から兵を出し、正面に追い込み、攻撃、撃退する、という手法が由来という説です。

一方、搦手門は、普段は手軽な出入り口として使われたり、不浄なものを運び出すときに使用されたそうです。

また、搦手門から兵が出て攻撃を仕掛けたり、脱走の経路としても使われ、そのぶん小さいことも多かったようです。

搦手という言葉には、他に、「物事の裏面」「相手の弱点や、相手が注意を払っていないところ」といった意味もあり、「絡手から批判する」などといった使い方がされます。

簡単に言えば、相手の注意が向いていない場所や弱点をつく、ということです。また、転じて、裏技を使う、という意味となる場合もあるようです。

ちなみに、搦手の「搦」に関しては、読み方は音読だと「ジャク」「ダク」、訓読みだと「から(める)、からみ」などとなり、「取る、からめとる、縛り上げる」といった意味合いになります。

以上、大手と搦手の意味や由来でした。