中原中也『サーカス』の茶色い戦争とゆあーん ゆよーん ゆやゆよん

中原中也 詩人

中原中也 詩人

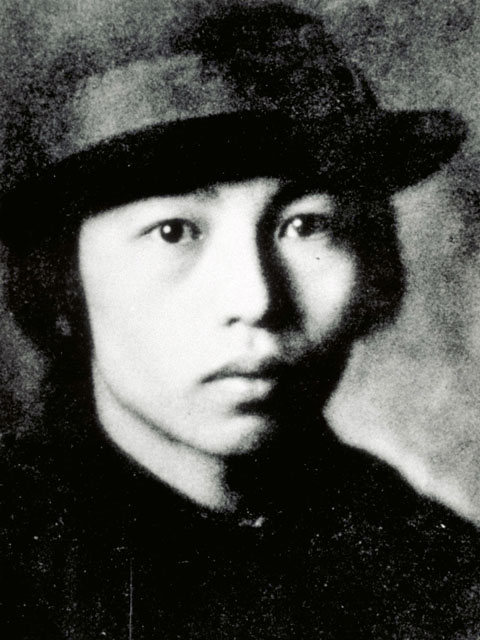

中原中也は、1907年に生まれ、1937年に30歳という若さで病によって亡くなった、山口県出身の日本を代表する詩人です。

生涯で350篇以上の詩を残し、詩集としては、生前に刊行した『山羊の歌』、それから、死の翌年に『在りし日の歌』が出版されています。

中原中也の代表作として知られる有名な詩の一つに、『山羊の歌』に収録された、『サーカス』という詩があります。

この詩は、「幾時代かがありまして 茶色い戦争ありました」と始まり、「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」という印象的なオノマトペも混じった、不思議な詩です。

以下、『サーカス』の全文と、詩に関する解説を紹介したいと思います。

幾時代かがありまして

茶色い戦争ありました幾時代かがありまして

冬は疾風吹きました幾時代かがありまして

今夜此処での一と殷盛り

今夜此処での一と殷盛りサーカス小屋は高い梁

そこに一つのブランコだ

見えるともないブランコだ頭倒さに手を垂れて

汚れ木綿の屋蓋のもと

ゆあーん ゆよーん ゆやゆよんそれの近くの白い灯が

安値いリボンと息を吐き観客様はみな鰯

咽喉が鳴ります牡蠣殻と

ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん屋外は真ッ闇 闇の闇

夜は劫々と更けまする

落下傘奴のノスタルヂアと

ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん出典 : 中原中也『サーカス』

この『サーカス』という詩が、最初に発表されたのは、1929年の『生活者』10月号のことで、題名は、当初『サーカス』ではなく『無題』でした。

七五調のリズムで朗読しやすい音楽的な詩でありながら、まるで不穏な夢の一場面のような、ぼんやりとした映像的な雰囲気も魅力の作品です。

中原中也『サーカス』の朗読

冒頭、すっと引き込まれるような、「幾時代かがありまして 茶色い戦争ありました」という一節があります。

この「茶色い戦争」とは、一体どういう意味なのでしょうか。

詩に出てくる「茶色い戦争」という表現には、様々な解釈があり、正しい答えというのはありません。

ただ、ここでは、参考として、中原中也と交友関係にあった文芸評論家の河上徹太郎が、詩人の神保光太郎と、同じく詩人の阪本越郎、文芸評論家の久保田正文の4人で行った中原中也に関する座談会から、「茶色い戦争」の解釈にまつわる箇所を引用します。

神保 『山羊の歌』のなかの「サーカス」に「茶色い戦争ありました」という詩句があるが、あの「茶色」については、解釈がいろいろあるようで、おもしろいのですが、河上さんはどう思いますか。

河上 つまり古い戦争ということ。古いということは、兵士と兵士が戦争をしている戦争です。日露戦争は、すでに国民皆兵で、兵士の戦いではない。ぼくは、あるプロとプロが戦争している時代が昔あったな、というふうに思う。それはレンブラントの絵が茶色であるように。

神保 丸山薫は、写真が古くなると、茶色になるという、そういう意味で、古い時代と解釈していますね。

阪本 「幾時代かがありまして 茶色い戦争ありました 幾時代かがありまして 冬は疾風吹きました」というのは、幾時代かあって、明治時代になって日清・日露の戦争があった。日本の軍隊の色というのは茶色です。203高地などで、苦戦してたくさん死んだでしょう。そしてまた幾年かの後、大正時代に冷害などで、多くの民衆が苦しみ死んだ、そんなふうにぼくは見るのです。

出典 : 河上徹太郎『わが中原中也』

この会談のなかで出てくる茶色い戦争の解釈としては、「茶色」というのが古びたニュアンスを持ち、その古い時代の戦争のことを意味する、あるいは、似たような意味合いで、写真が古くなってセピアになっていくような感覚から、古さを茶色で表現したのではないか、といった指摘があります。

また、日本の軍隊の色が茶色であり、1894年、1904年にあった、日清戦争、日露戦争のことを意味しているのではないか、そして、幾年か立ち、冷害などで多くの民衆が死んだ、だから、冬は疾風吹きました、となるのではないか、といった解釈もあります。

茶色い戦争とは、イメージとして遠く古い戦争を指しているのか、それとも、日清日露という具体的な戦争を意味しているのか、といった辺りで解釈は分かれるようです。

茶色い戦争があり、疾風が吹き、こうして幾時代かがあり、今夜一盛りで賑わっているサーカス小屋。

茶色い戦争や、疾風の吹く冬と、どこか寂しい時代が続くなかで、今夜、ここだけは賑わっている、という暗闇のなかの明るさの情景が浮かびます。

それから、もう一つ印象的な表現として、「ゆあーん ゆよーん ゆあゆよん」という言葉も目に留まります。

サーカス小屋には、空中ブランコがあり、この「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」というのは、そのブランコが揺れている様子を詩人の感性で描写したオノマトペの意味があるのでしょう。

中原中也は、幼稚園の頃に父に連れられ、サーカスを見に行ったことがあり、そのときのサーカスの印象も残っていたのかもしれません。

どこか空中ブランコから見下ろすような視点で描かれる、サーカスを観ている観客たちは、鰯や牡蠣殻といったイメージの比喩で表現され、まるで夢のワンシーンのようです。

サーカス小屋のなかは、不思議な空間で、屋外は真っ暗、夜は劫々と更けていく。劫とは、「きわめて長い時間」という意味で、劫々は、辞書では見つからないものの、永遠のようにきわめて長く、ゆっくりと、夜が更けていく、という意味合いなのでしょう。

茶色い戦争があり、冬に疾風が吹く、寂しい時代が続き、今夜ここでの一盛り、サーカス小屋のなかでは、空中ブランコが揺れている。

その世界全体が、ブランコの揺れている「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」という音や、比喩によって彩られられた空想的なイメージの風景と相まって、どこか不穏な、それでいて煌びやかな夢の世界となっています。

そして、小屋の外を見れば、真っ暗な闇が広がっています。どんどんと深まっていく。その闇というのは、中也の心なのか、それとも、時代の不安感が投影されているのでしょうか。

中原中也の『サーカス』は、一言では言い尽くせない、不思議な魅力のある詩です。

ちなみに、1934年の秋、詩人の草野心平らが主催した朗読会で、中原中也は、この『サーカス』を朗読したそうです。

中也の肉声というのは、音声データとして残っていませんが、草野心平曰く、中原中也の声は、「ハスキーな低音で、しかも胸に沁みこむようなさびしさとキリモミのような痛烈さがあった」と言います。

また、別の場面でも、中也の声に関し、草野心平は次のように書いています。

あのせつない、やるせない、なんとも悲しい、爛れるように苦しい詩たちは活字で読むよりはオクターヴずれてるような彼の音階に乗ると、更にそれらは生々しく流れ浸透する。生々しいということは詩の生まれる姿がよりはっきり分かるという意味であり、後にも先にもたった一人しかいなかったという宿命的な無頼さが自身の声を透すと更に痛々しく、詩の秘密までが露呈されるのであった。

中原中也の代表作だけでも、彼自身の声によって朗読された朗読集があったら、と思うと残念でなりません。

以上、中原中也の詩『サーカス』に出てくる“茶色い戦争”や、“ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん”の意味や解釈でした。