宮沢賢治『春と修羅・序』の冒頭と全文

〈原著〉

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

概要と解説

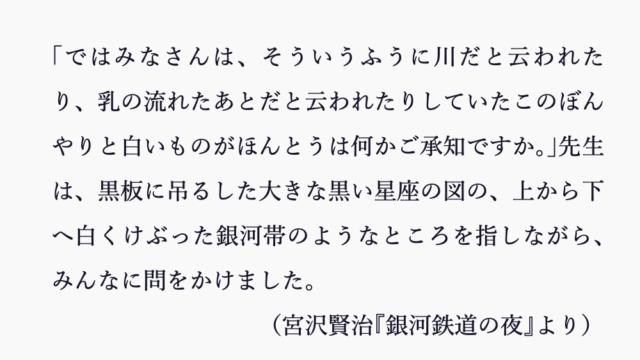

宮沢賢治は、岩手県花巻市出身で、1896年に生まれ、1933年に亡くなる日本を代表する詩人であり、童話作家です。

仏教信仰と、農民生活を根本に据え、創作を行なった作家として知られています。

生前は、二冊の本しか出版しておらず、一冊が『注文の多い料理店』、そしてもう一冊、唯一発表された詩集(宮沢賢治本人は「心象スケッチ」と呼んだ)が、『春と修羅』です。

この詩集は、1924年4月20日に出版(実際はほとんど自費出版のような形)され、正式なタイトルは、『春と修羅 心象スケッチ』と言います。

宮沢賢治『春と修羅 心象スケッチ』

宮沢賢治『春と修羅 心象スケッチ』

賢治自身は、詩集と呼ばれることを好まなかったようで、友人に宛てた手紙のなかで、次のように書いています。

前に私の自費で出した「春と修羅」も、亦それからあと只今まで書き付けてあるものも、これらはみんな到底詩ではありません。私がこれから、何とかして完成したいと思って居ります、或る心理学的な仕事の仕度に、正統な勉強の許されない間、境遇の許す限り、機会のある度毎に、いろいろな条件の下で書き取って置く、ほんの粗硬な心象のスケッチでしかありません。

宮沢賢治の手紙 1925年(大正14年)2月9日 森佐一あて封書

この『春と修羅』も、今書いている作品も、到底詩とは言えない、と賢治は書いています。詩集ではなく、「心象のスケッチ」。

宮沢賢治の作品について触れる際に、この「心象スケッチ」は、重要な言葉として登場します。

賢治にとって、「心象スケッチ」とは、一体どういった意味を持っていたのでしょうか。

心象スケッチとは、単純に個人の心のうちを描く、といった意味にとどまらず、人間の心象が宇宙や無限の時間と繋がったものと考え、個の心象が個を超えて普遍に繋がる、こうした心象をスケッチする、ということを意味します。

その心象スケッチとして記された、『春の修羅』は、収録された作品数が、全部で69編です。

加えて、「わたくしといふ現象は」という冒頭文で有名な「序」という構成となっています。

以下は、宮沢賢治『春と修羅・序』の全文です。

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといつしよに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(ひかりはたもち その電燈は失はれ)これらは二十二箇月の

過去とかんずる方角から

紙と鉱質インクをつらね

(すべてわたくしと明滅し

みんなが同時に感ずるもの)

ここまでたもちつゞけられた

かげとひかりのひとくさりづつ

そのとほりの心象スケツチですこれらについて人や銀河や修羅や海胆は

宇宙塵をたべ または空気や塩水を呼吸しながら

それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが

それらも畢竟こゝろのひとつの風物です

たゞたしかに記録されたこれらのけしきは

記録されたそのとほりのこのけしきで

それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで

ある程度まではみんなに共通いたします

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)けれどもこれら新生代沖積世の

巨大に明るい時間の集積のなかで

正しくうつされた筈のこれらのことばが

わづかその一点にも均しい明暗のうちに

(あるいは修羅の十億年)

すでにはやくもその組立や質を変じ

しかもわたくしも印刷者も

それを変らないとして感ずることは

傾向としてはあり得ます

けだしわれわれがわれわれの感官や

風景や人物をかんずるやうに

そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに

記録や歴史 あるいは地史といふものも

それのいろいろの論料といつしよに

(因果の時空的制約のもとに)

われわれがかんじてゐるのに過ぎません

おそらくこれから二千年もたつたころは

それ相当のちがつた地質学が流用され

相当した証拠もまた次次過去から現出し

みんなは二千年ぐらゐ前には

青ぞらいつぱいの無色な孔雀が居たとおもひ

新進の大学士たちは気圏のいちばんの上層

きらびやかな氷窒素のあたりから

すてきな化石を発掘したり

あるいは白堊紀砂岩の層面に

透明な人類の巨大な足跡を

発見するかもしれませんすべてこれらの命題は

心象や時間それ自身の性質として

第四次延長のなかで主張されます宮沢賢治『春と修羅』

これが、『春と修羅』の序文の全文となります。それでは、この序には、どういった意味や解釈が考えられるでしょうか。

文学作品には、様々な解釈が成り立ちますが、ここでは、『NHK100分de名著 宮沢賢治スペシャル』のサイトにある解説を参考に、『春と修羅・序』の冒頭部分について、簡単に紹介したいと思います。

まず、「わたくしといふ現象」という表現がありますが、これは「私」というのが、「確固とした存在ではない」ということを意味します。

西洋世界に由来する近代的な考え方では、明確な「私= I 」が存在すると考えられますが、これはあくまで一神教に由来する、神と私の関係が根底にあります。

一方、日本では、一神教的で強固な神の存在はなく、固定的な「私」もありません(むしろ「私=我」をどのように薄めるか、といった方向に真実を模索する、ということが言えるでしょう)。

こうしたなかで宮沢賢治は、「私」を、「わたくしといふ現象」と表現します。

私たちというのは、青い照明のように、風景やみんなと一緒に明滅を繰り返す「現象」なのだ、ということです。

このとき、私たちを明滅させる電気エネルギーのような力とは、何になるのでしょうか。

それは、具体的な「神」として存在するもの、というより、もっと別の「何か」なのではないか、と考えたのでしょう。

賢治は、「わたくしといふ現象」を深く深く考えることは、この世、そして宇宙を司(つかさど)る何かの力と結びついていくことだと考えました。

心象をスケッチする、すなわち自分の心を言葉で書くということは、宇宙の真理を探求することにつながるのだということです。自分の心の奥へ奥へと向かっていけば、広い宇宙へとつながるのです。

今ここにある「わたしくしといふ現象」、この現象について深く考えることは、宇宙を司る何かの力と結びつくことだと、賢治は考えます。

そして、『春と修羅・序』は、「第四次(元)」という言葉で締めくくられます。

すべてこれらの命題は

心象や時間それ自身の性質として

第四次延長のなかで主張されます

四次元の世界とは何か、これは「時間」を指します。

賢治が、賢治自身の内奥を潜っていって描く心象風景は、今という世界のなかに限定されたものではなく、いつの時代にも、常に新たに生まれるものとして、四次元の世界で生き残れる言葉である、ということを、「序」のなかで伝えたかったのかもしれません。