流るるの意味

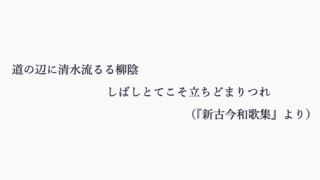

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての歌人西行の和歌に、「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」という歌があります。

このなかで使われる「流るる」とは、「流れる」という意味です。

現代語の「流れる」は、古語では「流る」と言い、「流るる」は、「流る」の連体形です。

連体形とは、活用形の一つで、名詞、代名詞、数詞など「体言」に連なるときの形であり、一般的に「連体修飾語」として用いられますが、係助詞「ぞ・なむ・や・か」を受けたり、助詞「か・ぞ」などを伴うこともあります。

参考 :【古文・和歌】 係り結びの意味と見分け方|進研ゼミ中学講座

連体修飾語とは、修飾語のうち、体言を修飾する語のことを言います。

この和歌のなかの「流るる」も、連体形なので、「清水流るる柳陰」とは、「小川の流れる柳の木陰」という意味になります。

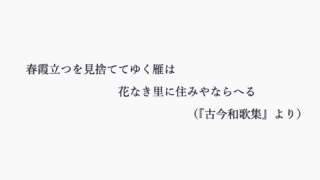

その他、「流るる」が使われる和歌としては、『新古今和歌集』収録の中納言兼輔の作品「みかの原わきて流るる泉川いつ見きとてか恋しかるらむ」などもあります。

この歌を現代語訳すると、「みかの原を分けて湧き出てくるように流れる泉川、その“いつ見(泉)”という名のように、いつ見たことで、あの人に恋い焦がれているのだろう」となります。

以上、「流るる」の意味でした。