母親とメンヘラ、及び“毒親”の特徴について考える

毒親とは

毒親という言葉が、すっかり広がり、世の中に浸透しつつあります。

毒親とは、文字通り、「子供にとって“毒”と比喩されるような、多大な悪影響を与える“親”」を意味します。

毒親という言葉は、毒という文字があることから、多少おどろおどろしくもありますが、ニュースでも取り上げられるほど、すでに社会で一般化してきているのではないでしょうか。

それでは、“毒親”という表現は、一体いつから使われるようになったのでしょうか。

毒親という概念の起源を辿ると、米国の医療関係の専門家スーザン・フォワード氏の1989年の書籍『Toxic Parents, Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life』に由来します。

この本が、1999年、日本で『毒になる親 一生苦しむ子供』という邦題で出版されます。

毒親の特徴として、本の紹介文には、たとえば以下のような点が挙げられています。

●子供が従わないと罰を与え続ける「神様」のような親

●「あなたのため」と言いながら子供を支配する親

●大人の役を子供に押しつける無責任な親

●脈絡のない怒りを爆発させるアル中の親「毒になる親」に傷つけられた子供の心は、歳を重ねても癒されない。悩む数千人の人々を20年以上にわたってカウンセリングしてきた著者が、具体的な方法をアドバイスする“現実の希望”にみちた名著!!

毒親は、英語で「toxic parents」と言います。toxicとは、「有毒な」「中毒性の」という意味で、語源はギリシア語で「矢につける毒」を表すtoxikonです。

この本のなかで、毒親の定義に関しては、「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」と説明されています(Wikipediaより)。

『毒になる親』では、毒親は「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」を指す言葉として使われた。

『毒になる親』冒頭でフォワードは、まず「この世に完全な親などというものは存在しない」とし、「時には大声を張り上げてしまうこともある」、「時には子供をコントロールし過ぎることもある」、「怒ってお尻を叩くこともあるかもしれない」という親も「普通」であるという見解を示している。

続けて、こうした普通の親とは異なる親の存在として、「ところが世の中には、子供に対するネガティブな行動パターンが執拗に継続し、それが子どもの人生を支配するようになってしまう親がたくさんいる」と述べた。

子供を支配し、悪影響を与える親。

もちろん、誰もが完璧な人間でもなければ、完璧な親でもなく、行き過ぎることがあることは普通であるものの、子供に対するネガティブな行動パターンを「執拗に継続」し、子供の人生を支配するようになってしまう親が問題だ、と指摘しています。

毒親とは、「しつけとして叱ったり、つい激しく怒りすぎてしまうこともある」という程度ではなく、「執拗に継続し、子供の人生を支配する」という点に特徴がある、というわけです。

精神科医の齋藤学さんは、子供のことを支配する毒親の特徴として、「過干渉」「ネグレクト」「暴力(激しい暴言や性的虐待など)」「精神障害など病的な原因に由来するもの」という4タイプが挙げられると言います。

毒親の特徴の4タイプ

・過干渉

・ネグレクト

・暴力(激しい暴言や性的虐待など)

・精神障害など病的な原因に由来するもの

明らかに愛情がないと思える、ネグレクトや暴力が、毒親という見方は分かりやすいかもしれません。

しかし、一見すると愛情があるように見える、「過干渉」もまた、子供に悪影響を及ぼす「支配」の形であり、毒親に区分けされることがあります。

実際に、毒親に育てられた、という当事者の方は、毒親かどうかの境界線や定義として、「子供が親の所有物ではなく、自分とは違う人間と思えるかどうか」という点を指摘しています。

まず、自分を育ててくれた親を『毒親』と呼ぶことに罪悪感がないわけではありません。

でも、殴る蹴るといったわかりやすい形の虐待だけでなく、はたから見れば大事に育てているようでも、目に見えない『毒』をその言動に忍ばせているケースも多いと思います。そのことは、もっと認識されていいのではないでしょうか。

……子どもは親の所有物じゃない。自分とは違う人間だと思えるかどうかが、『毒親』になるかどうかの境界線じゃないでしょうか。

なぜ毒親は毒親になるか、という原因で言えば、一例として、「親自身が精神的に自立できないこと」「夫婦仲が悪いこと」「親自身が毒親のもとで育てられたこと」「趣味がない」「友人がいないこと」などが挙げられます(参照 : 毒親とは?4つのタイプや毒親化の原因・辛い時の対処法を解説)。

まず、過保護や過干渉の親は、「子供の人生に自分の人生を重ね合わせる」「叶わなかった夢を託す」といった状態にあることも多く、これは言い換えれば、親自身が、「精神的に自立することができず、自分の人生を生きていない」ということが言えるでしょう。

ある種、子供に依存しているような形で、子供が離れていくと生きていけない、となってしまっている結果、子供にとって「過干渉」となり、毒親のようになってしまうこともあります。

この辺りは、愛情との境界線が難しい問題でもあるでしょう。

それから、夫婦仲が悪いと毒親になってしまう理由としては、夫から受けるストレスが、より吐け口となりやすい子供に向かっている、という場合もあり、精神的、身体的な暴力を伴うこともあるでしょう。

また、その親自身が毒親に育てられると、子供との接し方が、自身の親子関係の記憶しかないために自分も毒親的な接し方になってしまう、という場合もあるようです。

その他、親に趣味がない、友人がいない、ということが原因の場合もあり、これも「自分の人生を生きていない」ゆえに、全てが子供に集中し、まるで一心同体であったり所有物のように思い込み、過干渉や過保護による支配に繋がってしまうゆえに、子供にとって毒親となる、というケースも考えられるでしょう。

このように一言で“毒親”と言っても、背景や特徴は一様とは言えません。

子供を愛することはもちろん大切で、子供にとって支えは不可欠です。しかし、その前提には、「親が自分の人生を生きている」、あるいは、多少なりともその点を自覚し、親自身も変わっていこうとする、ということが重要と言えるかもしれません。

“毒親”の浸透と対処法

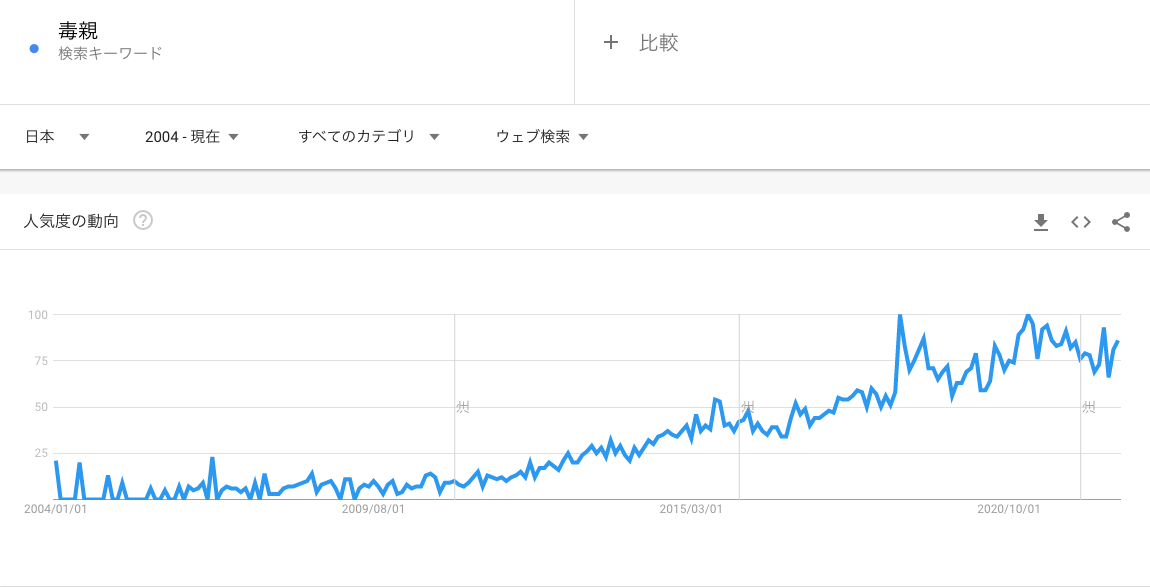

毒親という言葉や概念は、日本での出版や紹介の影響もあってか(2008年頃から関連書籍が増え、2015年にはある種のブームとなります)、今ではだいぶ知られるようになり、Googleトレンドで調べても、徐々に浸透していっている様子が伺えます。

2010年以降、増加傾向が続く

2010年以降、増加傾向が続く

ツイッター上でも、毒親という言葉は頻繁に登場し、若者を中心に、相当市民権を得た言葉となっています。

以下は、ツイッター上で発信されていた、「毒親が子供に及ぼす影響」に関する指摘です。

毒親のもとで育ったことの影響として、「他人に自分の意思や欲望を表明できない」「完璧主義になる」「受け入れてほしい想いから恋愛で依存体質になる」といった点が挙げられています。

毒親に育てられた子供、行動指針が基本的に「大人に怒られない」が第1になり、自分の意思や欲望を抑え込んで周囲に迎合する事が習慣化するので、成人したら「なるべく楽なのがいい。苦しいのは嫌だ」以外の自分のやりたい事や願望が1切分からない虚無人間が誕生しがち

– rei@サブアカウント(@Shanice79540635)

毒親による影響

・完璧主義になる

・人を信用できなくなる

・常識を知らないため社会でつまづく

・人付き合いが難しい

・将来の結婚感が一般的な人とづれる

・普通の家庭の人と価値観が合わない家庭環境の影響は気付きづらい小さなところに出る。その小さな積み重ねが大人になって降りかかる

– 第2の家族|家庭環境に特化したメディア【公式】 (@nolabit0)

これまじです。「親にワガママ言えなかった人」は恋愛で依存するようになる。小さい頃にずっと我慢してきたぶん「甘えたい」「大切にされたい」「受け入れて欲しい」って気持ちが強くなりすぎるから。毒親育ちの長女によくありがち。

– 限界社不ちゃん (@gnkaicha)

このような毒親による家庭環境の影響は、必ずしも大人になったら自然と解決する、解消される、というものでもなく、場合によっては、長年に渡って尾を引く問題と言えるでしょう。

親ガチャとは

また、“毒親”とも関連した用語として、“親ガチャ”という言葉もあります。

親ガチャとは、ネット発の用語で、生まれつきの容姿や能力、家庭環境などによって人生が大きく左右されるという認識のもと、〈生まれてくる子供は親を選べない〉という現実を、スマホゲームの〈ガチャ〉 に喩えた言葉です。

この親ガチャという言葉は、2021年に流行語大賞でノミネートされています。

親ガチャは、毒親の家庭に生まれたことだけが「外れ」というわけではなく、容姿や能力など、幅広い観点から用いられる言葉で、基本的に、自分は「当たり」ではなく「外れ」のほうだ、と考えている子供によって使われる用語です。

確かに、生まれたばかりの赤ん坊のときは、一見誰もが同じ赤ちゃんで平等なスタートのように見えながら、実際は、生まれた場所や育った環境によって、最初から「差」があります。

お金持ちで父親や母親から愛され、(容姿は仕方ないにしても)容姿もよいという人と、貧困な環境で親も毒親という場合では、全く違った条件下であり、長い人生においても、相当の影響が出てくるでしょう。

格差社会という言葉もありますが、親ガチャというのは、様々な形の家族があり、そのなかには、“毒親”も数多く存在すること。

また、その家庭環境が、子供の生育や心理など、人生全般に深く影響を与え、経済格差も含め、生まれたときからの「環境格差」が人によって著しく大きくなっている現状を物語った言葉と言えるのかもしれません。

【毒親育ち】毒親育ちを苦しめる、毒親あるある【30連発】

人の環境は、あらゆる点で違う、差がある、ということは、むしろ当然のことで、もし全員が全く「同じ」となれば、ディストピア小説のような世界になるでしょう。

一方で、現代社会は、その「差」が大きすぎること、救いがなく、個人個人が追い詰められていること、SNSなどで常に他者との比較にさらされることなどが、複合的に絡んだ結果、親ガチャという捉え方も広がっているのかもしれません。

“メンヘラ”

また、毒親の増加(これは言葉の浸透もあるでしょうし、実際に増加していることもあるのでしょう)とともに一般化していっている言葉に、“メンヘラ”という用語もあります。

メンヘラとは、もともとネットの匿名掲示板2ちゃんねるが起源の言葉で、「メンタルヘルス」の略語のメンヘルが語源となり、このメンヘルから派生し、メンヘラという言葉になります。

メンヘラという用語は、主にネット空間や若者を中心に、2000年〜2010年頃に渡って浸透していきます。

メンヘラの範囲としては、当初は、心の健康に関する書き込みが行われる2ちゃんねるのメンタルヘルス版の人たちを指していたものの、次第に意味が広がり、精神的に闇を抱えた人、情緒不安定な人、自傷行為を重ねる人などを含めるようになっていきます。

その場合、必ずしも病名がつく状態だけを指すのではなく、定義は曖昧で、ざっくりと、「情緒不安定な人全般」を指す用語として使われています(メンヘラの類語として、精神的につらい状況を意味する、メンブレ=メンタルブレイクなどもあります)。

現在では、このメンヘラという言葉も、地上波テレビではあまり使われることはないものの、一般的には日常やツイッターで目にすることも多く、認知度の高い言葉となっています。

この“毒親”、“メンヘラ”の2000年代以降の増加や浸透具合に関しては、「毒親自体が、ある種の“メンヘラ”的な状態でもある」ということもあれば、「毒親に育てられた経験や家庭環境の影響から、“メンヘラ”になりやすくなる」というケースも考えられ、この辺りは深く関係している可能性も十分にあるでしょう。

母親がメンヘラである、という声も、ツイッターで検索すると相当出てきますし、SNS以外のネット情報でも目にすることがあります。

こんにちは。私は今中学生です。母親がメンヘラで鬱になりそうです。彼女はメンヘラの類なのか分からないけれど、とにかく自分の思い通りにならないとすぐに暴力や暴言、または物を投げつけたりします。

母親が“メンヘラ”的な状態にある、ということに関しては、その度合いにもよりますが、親本人のもともとの心理や過去のトラウマ的な経験なども関連している場合があるでしょう。

また、そのことに加え、積年のストレスによる心身症、あるいは更年期障害や月経前症候群など、身体的な影響が心理的な不安定さに関係している場合もあるかもしれません。

>>更年期症状を和らげてくれる食べ物と避けたい食べ物とは? 更年期の栄養学「基本のき」毎日の食事で更年期の過ごしやすさが変わります!|婦人画報

身体の問題というのは、精神面に相当大きな影響を与えます。たとえば、わかりやすい代表的な要因に「疲労」が挙げられます。

疲れてくると「いろんなものが敵になる」と覚えておいてください。他人の何気ない一言や、SNSの投稿に「これは自分のこと指している」と勝手にイライラし、味方を敵だと勘違いし、戦いを仕掛けやすくなります。下手すると自滅するので気をつけてくださいね。

— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) July 20, 2023

これは、単純に肉体運動の結果の疲労というよりも、様々な情報過多による“脳疲労”や、過労、ストレスなどで神経がすり減っている面が大きいでしょう。

意識しているか無意識的かは別にして、日々、追い詰められている状態だと、神経過敏になり、ちょっとしたことでもイライラしたり不安感に襲われたり、といった状態を招きやすくなります。

また、身体と心の関係で言えば、腸内環境と精神状態の関係性も注目され、食生活の改善など、腸内環境を整えていくことの重要性に関しても、多くの本やYouTube動画などで語られています。

もちろん、母親だけでなく、父親の精神的な不安定さも、日々のストレスや疲弊など心身の問題が関係しているかもしれません。

その他、もしすでに心療内科などに通院している場合は、抗うつ薬の多用が攻撃性に繋がったり、多量の薬の長期服用による悪影響が問題の原因となっていることも可能性の一つとして考えられます(参照 : たくさんの薬は害になる!? ~“多剤服用”の深刻なリスク~|NHK)。

向精神薬の弊害についても様々な書籍が出ているので、もし心当たりがある場合は、調べてみてもよいかもしれません。

いずれにせよ、身体と精神状態が密接に繋がっているということは、とても重要な点で、もし親の精神面が不安定であるようなら、そういった視点から考える必要もあるかもしれません。

その上で、こういった点について、多少なりとも親本人が自覚的であれば、ストレス要因から離れること、療養や食生活の変化、休息、環境の改善を試みる、専門家に相談してみるなど、少しずつでも解決に向かえるかもしれません。

ただ、無自覚の場合には、当たられることになる「子供の側が全部悪い」、または、「全部私が悪いんでしょう」と自暴自棄になる、といった状態になることもあるでしょう。

どうしても、不安定な状態のときは、「全部自分が悪い」か、「全部お前(ないしは他の誰か)が悪い」という「100か0か」の極端な思考になりがちです。

毒親への対処法としては、原因や、その度合い次第では、今書いたように、ちゃんと話し合って、原因に目を向ける、向き合うことで変わっていく、という道も考えられるかもしれません。

しかし、こういった心身の問題や環境要因の可能性について、誰かが上手に伝えられればよいものの、人によっては余計に逆上させてしまう危険性もあり、伝え方やタイミングという点も難しい問題です。

伝える際には、もし、不安定になることや落ち着いているときなど精神状態に大きな波があるようなら、タイミングを見計らって話すようにしましょう。

直接伝えることが難しければ、第三者に相談する。または、第三者に相談するように持ちかけてみる、ということも大事だと思います。

ただ、多くの場合は、なかなか言葉も届きづらいでしょうし、暴力性の度合いによっては危険なケースもあるので、いったん自分自身のために(場合によっては親本人のためにも)、距離を置く、家を出る、一人暮らしをする、ということは、重要な選択肢の一つと言えるでしょう。

とにかく、自分自身も追い詰められているようならなおのこと、「距離を置く」「逃げる」「誰かに相談する」ということが肝心です。

毒親は、大抵向こうも一杯一杯で、その結果、こちらも一杯一杯になり、相互に疲弊しきっていく悪循環になりやすいでしょうから、ひとまず距離を置くことで、まずは自分だけでもいったん落ち着き、少し冷静になることによって、色々と考えられるようになります。

ただ、一方で、安心して逃げられる「逃げ場」が見つからない、という人もいるかもしれません。

逃げ場が見つからないと、「もう生きていくことができない」「死にたい」という方向に感情が支配されたり、より状況を悪化させるような様々な形の誘惑に逃げ場を求めてしまうこともあるでしょう。

未成年であれば、尚更です。

一例として、児童相談所や民間シェルター、警察など、『親から逃げたい! 未成年が安全な逃げ場を確保するには?|弁護士JP編集部』で紹介されているような、相談先に連絡してみるのも一つでしょう。

逃げること、離れること。まずは、自分の回復を優先させること。

これは、親が高齢者の場合でも、同じことが言えるかもしれません。ただし、その場合は、行政に繋いでからにするように、と専門家はアドバイスしています(参照 : 「毒親は捨ててもいい」と介護のプロが断言する理由「関わることで破滅するくらいなら、自分の人生を優先していいんです」)。

生きづらさについて考える

今、生きづらい、と感じる若者も決して少なくありません。

もちろん、世の中が「生きづらい」と思うのは、今に始まったことではなく、明治の作家、夏目漱石も、小説『草枕』の冒頭で次のように書いています。

山路を登りながら、こう考えた。

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

出典 : 夏目漱石『草枕』

この冒頭の文章は、生きづらい主な原因として、「人間関係」を置き、頭のよさが見えすぎれば角が立って嫌われる。情が深く他人の感情を気遣っていたら流される。意地を通そうとしたら窮屈になる。だから、人の世は住みにくい、ということが語られています。

自分を強く持とうとすれば周りと衝突し、柔らかく共感や同情ばかりでも流される。これは、ある種、普遍的な問題でもあるでしょう。

もともと「社会」というものには人間関係が付きまとい、どうしても生きづらさからは抜け出せません。

一方で、現代の生きづらさには、その上、さらに様々な原因や要素も考えられるでしょう。

それは親子関係も含めた人間関係だけでなく、ブラック企業など雇用の問題、先の見えない将来不安の問題、日々のストレスによる慢性的な体調不良の問題、食生活の乱れや睡眠不足などに由来する身体的疲弊の問題、テレビやSNSなど情報過多によって常に人との比較にさらされる問題など、心身ともに、いっそう窮屈で疲れやすく、生きづらい社会になってしまっているのではないでしょうか。

その結果、いわゆる「メンヘラ」のような状態に陥る人も増加し、毒親も増加する。あるいは、毒親に育てられ、メンヘラになりやすくなる、といった悪循環に、社会全体で陥っている、ということもあるのかもしれません。

全体に蔓延した、「生きづらい」という心理や社会には、多かれ少なかれ、先ほど挙げたような複合的な環境要因も関わっていると考えられるでしょう。

『母という病』

以下、生きづらさの要因の一つである「毒親」、特に、母親の問題について、もう少し深掘りしてみたいと思います。

親子関係の専門家で、精神科医の岡田尊司さんは、著書『母という病』のなかで、生きづらさの根底には、「基本的安心感」の欠如があり、その本質的な原因として、「子供の頃の母親との関係」があると指摘します。

岡田尊司『母という病』

岡田尊司『母という病』

本には、「母親という十字架に苦しんでいる人へ」という帯文が書かれ、「うつ、依存症、摂食障害、自傷、ひきこもり、虐待、離婚、完璧主義、無気力、不安、過度な献身」の根っこにある原因として、母親との関係を挙げています。

まず、幼い頃、あるいは、それ以降、「母親に受け入れてもらえなかった」という体験が、「基本的安心感」の欠如に繋がります。

そして、基本的安心感の欠如ゆえに、その不安感を埋めようと、完璧主義や、他者への過度な献身、誰かや何かがないと不安で仕方がなくなる、といった依存症になりやすくなる。

これらは、完璧でなかったら捨てられる、断ったら嫌われる、という心情に陥る「見捨てられ不安」や、「自己肯定感の低さ」などと言い換えてもいいかもしれません。

母親との関係による、根深い傷。たとえば、過干渉であったり、虐待をする母親に対し、「良い子」を演じないと、という心理が植え付けられる。

過干渉と虐待は、「毒親」の特徴の際にも触れたように、「支配」という点で繋がっています。

「良い子」を演じてしまうということは、それだけ支配されているということだ。支配とは、暴力や強制といった形をとるとは限らない。見かけはもっと美しい、立派な体裁を取る支配もある。

出典 : 岡田尊司『母という病』

自分は、「良い子」でなければ、完璧でなければ、無価値なのだ、無価値であると捨てられるに違いない、という不安や過緊張が、人間関係における基本的な姿勢となってしまいます。

しかし、完璧主義であることは、ずっとは続きません。

完璧主義によって頑張り過ぎれば、いずれは無理が重なり、心身を壊してしまうことになります。

岡田さんは、完璧主義のデメリット、弊害について、「頑張りすぎること」「頑張りすぎて、体や精神のバランスを崩してしまうこと」を挙げています。

完璧を求める気持ちと結びついているのは、頑張りすぎることだ。義務を完全に果たそうとして、あるいは、目標達成しようとして頑張る。自分がもう一杯いっぱいなのに、それでも義務や目標達成を優先しようとする。

そうしなければ、自分が無価値になってしまうと思っている。そうすることでしか、周囲に認めてもらえないと思っている。だが、それは自分に大きな負担を強いることになる。

頑張っても頑張っても、満足感よりも、まだ足りないことのほうに目が行きがちになる。その結果、頑張りすぎて、体を壊したり、精神的なバランスを崩したりしてしまうこともある。

出典 : 岡田尊司『母という病』

この本では、ジョン・レノンのような芸術家の親子関係(ジョン・レノンの母親は、我が子を放っておくことが多く、彼は幼い頃から伯母のもとで育てられ、思春期の頃から親への愛に飢えていた)なども具体例として紹介しながら、「母という病」に苦しみ、場合によっては表現という形に昇華させていった人も描かれ、その影響が、より理解しやすい構成となっています。

有名人だけでなく、実際に診てきた人の親子関係や精神状況も分析し、丁寧に書かれているので、いわゆる“毒親”と称されるような母親や、母との関係に苦しんでいる人は、より納得感を持って読めるかもしれません。

この『母という病』は、母親との関係に悩んでいるという自覚のある人だけでなく、そうではない人にとっても、学びのあるおすすめの一冊だと思います。

なぜ本音が話せないのか

もう一つ、こちらはカウンセラーさんのYouTubeチャンネルで、「本音が話せない人」に向けた動画をおすすめしたいと思います。

もし、題名にある「本音や気持ちを伝えると涙がでる。言いたいことを言おうとすると泣いてしまうのはなぜか?」という言葉に共感できるようなら、この動画を見るときっと発見があるでしょう。

本音や気持ちを伝えると涙がでる。言いたいことを言おうとすると泣いてしまうのはなぜか?

抑圧され、息苦しい家庭環境で育つと、自分で自分を抑えつけることが染み付き、思っていることが、心の奥で詰まったようになって言葉にできなくなることも少なくありません。

そして、大人になっても、恋人や上司に対し、思っていることが言葉にできない、本音が言えない、本音を話したら嫌われるんじゃないか、離れていかれるんじゃないか、と不安になって話せない、嫌でも断れない、という状態になるでしょう。

この「嫌なことを嫌と言えない」「思っていることを言えない」というのは、何かを変えたり、踏み出そうとするときに、大きな足枷となります。

このYouTube動画では、そういった「言えない」状態の心理的な原因や構造、対処法などを、専門家が、優しく解きほぐすように分かりやすく解説してくれます。

以上、色々な角度から考えてみた、毒親や、生きづらさの問題でした。