マネの『草上の昼食』と『オランピア』

画家マネとは

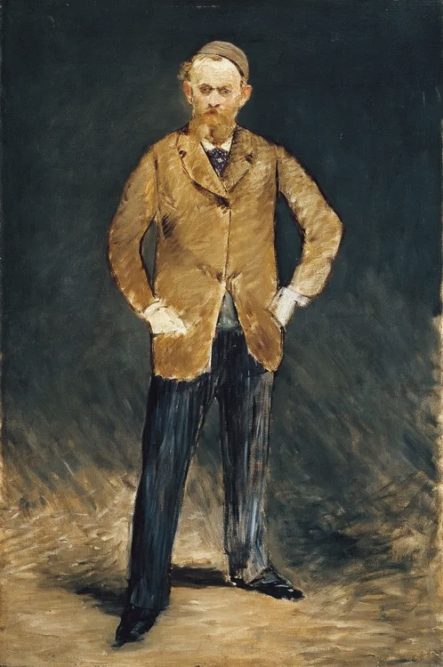

エドゥアール・マネ『自画像』 1878 – 79年

エドゥアール・マネ『自画像』 1878 – 79年

エドゥアール・マネは、1832年にパリで生まれ、美術史において「印象派の父」「近代絵画の創始者」と称される、19世紀のフランスを代表する画家です。

当初、伝統的な価値観を重んじる批評家などからは激しい批判を浴びるも、その革新性から若い画家たちに影響を与えたマネは、数々の名作を残したのち、1883年、若い頃に患っていた梅毒の症状が悪化し、51歳で亡くなります。

パリの裕福な家庭の長男として生まれたマネは、法務省の高官だった父親のオーギュストに、法律家になってほしいと望まれていたものの、10歳の頃から絵が好きで、美術に造詣が深かった母方の叔父の影響から、画家の道を志します。

厳格でブルジョアの家の父親にとって、「画家」というのはとても不安定な職業であり、もっとちゃんとした職業に就いてほしかったというのはあったようです。

しかし、名門中学に入ったものの、マネは劣等生であり、海軍兵学校を受験するも失敗。結局、父親は仕方なく、画家として栄誉と名声を手にすることを条件に、マネが芸術への道に進むことを許します。

1849年、マネが17歳頃から、トマ・クチュールという歴史画の画家に師事し、彼のもとで6年ほど修行を積みます。

クチュールからは、学ぶこともあった一方、クチュールの伝統にこだわる姿勢に反発も抱きます。

この頃、師のアトリエで学びながら、ヨーロッパ各地を旅し、またルーヴル美術館での作品の模写などから、各地各時代の絵画への見識を深め、特にベラスケスから多大な影響を受けます。

1856年、クチュールのもとを去ると、画家の友人とともにアトリエを構え、巨匠たちの絵画の模写を続けます。

この時代、画家の世界で成功するには、国家主催の官展に入選し、国に作品を買い上げられ、絵画の注文を得るという以外にありませんでした。

マネも、このサロンの入選を目指し、1859年に初めて作品を提出するも、落選。その後、1861年に、『スペインの歌手』と、両親を描いた『オーギュスト・マネ夫妻の肖像』が、サロンで初めて入選します。

エドゥアール・マネ『スペインの歌手』 1860年

エドゥアール・マネ『スペインの歌手』 1860年

エドゥアール・マネ『オーギュスト・マネ夫妻の肖像』 1960年

エドゥアール・マネ『オーギュスト・マネ夫妻の肖像』 1960年

絵からは、厳格な父の雰囲気が伝わってきます。

この父の課した条件もあってか、あくまでサロンで評価されることを望んでいたマネ(父親は、1862年に亡くなります)。

しかし、この後、とんでもない大批判を浴びることになります。

『草上の昼食』

1863年、31歳のマネは、『水浴(のちに『草上の昼食』に改題)』という作品で、スキャンダルとなる大きな批判を浴びることになります。

エドゥアール・マネ『草上の昼食』 1862 – 63年

エドゥアール・マネ『草上の昼食』 1862 – 63年

この年、サロンの厳しい審査に対し、出品者の不満が溜まり、皇帝ナポレオン3世による「落選者展」が開かれます。

この落選者展で、『草上の昼食』も展示されたのですが、その展覧会で、マネの作品の斬新さが、スキャンダルを招くことになります。

鑑賞者の感情的な怒りに加え、会場を訪れたナポレオン3世も、マネの作品をけなすほどでした。

というのも、この作品は、もともとイタリアの巨匠ティツィアーノ作とされる神話的な世界観の『田園の奏楽』を源泉として描いたものでしたが、裸体を含んだ『草上の昼食』は、どう見ても現実の世界の生々しい女性の姿。

この時代、裸婦を描くなら、神々や歴史上のモチーフでなければいけないという考え方が一般的でした。

ところが、この裸婦が描かれた絵画は、神話ではなく、現実の世界で、しかも、作品から類推するに、売春の現場を描いていることは明らかで、いかがわしく、不道徳だという点に加え、描き方も奥行きがなく、平面的ということから、批評家に酷評されます。

構図などは古典から引用し、教養を見せるも、描かれているのは、現代のパリで流行っていたセーヌ湖畔の水遊びの光景。

その光景の細部から、この時代のパリの暗部だった売春を、鑑賞者は読み取り、美の世界に紛れ込んだ生々しさゆえに、感情的な反発に繋がったのでしょう。

マネは、絵画に教訓などを込めることは嫌った画家なので、特に何かジャーナリズム精神があった、というわけでもなく、自分の感覚や社会の姿をありのままに表現した、ということだったようです。

『オランピア』

さらに、この『草上の昼食』に輪をかけ、マネが大スキャンダルを起こし、また現在では代表作の一つとして数えられているのが、1863年に描かれ、1865年にサロンに出品された『オランピア』です。

エドゥアール・マネ『オランピア』 1863年

エドゥアール・マネ『オランピア』 1863年

作品自体は入選したものの、『草上の昼食』に続き、『オランピア』は、その裸体画や作風によって激しい批判を受け、絵画の世界の一大スキャンダルに発展します。

一体なぜ19世紀半ばのフランスで、『オランピア』がこれほど批判を受けることになったのかと言うと、これも『草上の昼食』と同じ理由で、当時、伝統的なアカデミックの世界の裸体の女性の絵は、神話や宗教をもとに理想化された裸婦でした。

しかし、マネの描いた『オランピア』の裸体画は、引用しているティツィアーノの『ウルビーノのヴィーナス』のような神話世界でもなく、「現実の裸体の女性」の絵画。しかも、再び娼婦が描かれています。

黒人女性が白人女性の召使として描かれ、ベッドに横たわる裸の女性は、サンダル姿で首に紐を巻くなど、その当時の高級娼婦の特徴を備え、また、黒猫は、女性器を意味する隠語であり、「オランピア」という言葉自体も、当時のパリの娼婦の通称だったことなどからも、マネは意図的に「娼婦」を描いたのでしょう。

批評家からは恥知らずで不道徳と攻撃され、鑑賞者からも嘲笑されたこの裸体が、当時の人々にとってもヴィーナスではなく、パリに多く存在した高級娼婦であることは明らかだった。

オランピアという名前自体が娼婦に多い通称であり、背景のメイドの黒人女性が持つ花束は、彼女の顧客からの贈り物を連想させたからである。象徴としては、靴(ここではミュール)が脱げているのは性的に開放的で奔放であることを意味する。ちなみにティツィアーノのヴィーナスの足元には、従順の象徴である犬が寝そべっているが、マネは犬の代わりに性的な意味合いを持つ猫を、尾を立てた姿で描いた。

出典 : 木村泰司『印象派という革命』

裸婦は、何かを投げかけるような眼差しで、鑑賞者に視線を向けます。

鑑賞者のなかには、娼婦をよく利用していた人も少なくなかったのかもしれません。『草上の昼食』と同様、理想化された美の世界に、現実を突きつけられたような感覚が、余計に鑑賞者の抵抗感を生み、批判に繋がった面もあったのでしょう。

このときの反発の様子は、マネと関係が深かった印象派の画家ベルト・モリゾの伝記映画でも少し出てきます。

映画『画家モリゾ、マネが描いた美女 名画に隠された秘密』予告編

急速に近代化するパリのブルジョワ社会の暗部を、美の世界を通じて抉り出すような形となった『オランピア』。

この辺りの解説は、Wikipediaのマネに関する項目が、とても分かりやすい説明となっています。

パリには大量の人口が流入し、都市として急拡大していた。ナポレオン3世がセーヌ県知事に任命したジョルジュ・オスマンによって、パリ改造が行われ、中世以来のごみごみした街並みや貧民区が一掃され、大通り、上下水道、アパルトマン、公園、鉄道などのインフラが整備されるとともに、劇場、競馬場、洗練されたレストラン、カフェ、デパートなど、文化や娯楽が花開いた。

その中で、娼婦は享楽に湧くパリの裏面を象徴する存在であり、それを露骨に描いた『オランピア』は、ブルジョワ社会に冷や水を浴びせる作品であった。『鉄道』や『バルコニー』では、近代社会における人間同士の冷ややかな関係や、人間疎外の様子を、冷徹に描いた。このように、近代化・都市化する時代をありのままに描くことがマネの本質であった。

また、技法としても、伝統的な遠近法を用いた描き方とは違う、日本の浮世絵の影響を受けた平面的な描き方をし、この描き方もまた革新的な手法として、マネと『オランピア』への批判の要因となります。

サロンの伝統的な価値観、美しく、理想化された世界から、明らかに逸脱した、「見たままの現実的な世界」、マネの作品の特徴が、権威的で「美」の基準を担っていたサロンと衝突したことによって、美術史に残るスキャンダルとなります。

絵画は「高貴」であるべきだった時代に、マネは「社会の現実」を突きつけたのである。

出典 : 木村泰司『印象派という革命』

ただし、『オランピア』の構図に関しても、1538年にティツィアーノが描いた『ウルビーノのヴィーナス』から借用するなど、マネは古典からも学び、決して軽視しているわけではありませんでした。

特に倫理的なメッセージを意図したわけでもなく、社会の一面として、素直に描いた作品。

なにより、王道のサロンで評価されたいと望んでいたわけで、どうやらマネ自身、自信作として提出し、それほど批判されるとは予想していなかったようで、このスキャンダルにすっかり意気消沈します。

落ち込んだマネは、この後、傷心を癒すためにパリを離れ、スペインのマドリードに旅立っていくことになります。

ちなみに、『オランピア』のモデルは、ヴィクトリーヌ・ムーランという著名なモデルであり画家の女性です。

彼女は、マネの『草上の昼食』や『鉄道』でもモデルを務めています。

この『草上の昼食』や『オランピア』などで表現されるマネの新しさは、伝統と権威というサロンに反発する英雄的な存在に映り、のちに「印象派」と呼ばれるような若い世代の画家たちに多大な影響を与えます。

ただし、マネはあくまでサロンで評価されることを望んだので、熱心に誘われても、若い画家たちと一緒にサロンから独立した印象派展に参加するということはなく、そのため、印象派の父や指導者的な存在とは言われても、「印象派の画家」には含まれていません。

印象派というと、王道から外れて新しいことを目指した若い画家たちが、小さくても独立して行った展示会から始まります。

一方のマネは、王道のサロンという道での評価を望んだのでしょう。

マネは、『草上の昼食』や『オランピア』を筆頭に、激しく批判されたものの、晩年には評価も高まり、さらに、マネの死後には、印象派を代表する画家クロード・モネの働きもあり、保守的なアカデミズムの抵抗に遭いながらも、名声は確かなものとなっていきます。

以上、マネのスキャンダルを起こした代表作『草上の昼食』及び『オランピア』の意味と解説でした。