うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば 大伴家持

〈原文〉

うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば

〈現代語訳〉

うららかに照りわたる春の日差しのなかを、ひばりが鳴きながら空高く飛んでゆく。そのさえずりを耳にしながら一人で物思いにふけっていると物悲しさは深まっていくばかりだ。

概要と解説

作者の大伴家持は、奈良時代の公卿、歌人であり、大納言の大伴旅人の長男です。

生まれた正確な年は不詳ですが、養老2年(718年)頃と言われています。

大伴家持は、三十六歌仙の一人で、奈良時代末期に成立したとみられる日本最古の和歌集『万葉集』に載っている作品が、もっとも多い歌人でもあります。

父親の大伴旅人も、万葉集に数多くの作品が入っている有名な歌人ですが、家持はそれよりもはるかに多く、全歌数4516首のうち473首と、全体の一割を越え、『万葉集』の編者と考えられています。

大伴家は、もともと武人として朝廷に仕えた名門で、家持も律令制下の高級官吏として歴史に名を残し、中納言まで出世しています。

ただし、藤原氏からの圧迫もあった大伴氏は没落。家持の晩年も恵まれず、延暦4年(785年)に68歳で死没します。

画像 : 大伴家持(狩野探幽『三十六歌仙額』)

画像 : 大伴家持(狩野探幽『三十六歌仙額』)

この「うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば」という和歌は、『万葉集』収録の大伴家持の詠んだ、春の憂愁の歌です。

それでは、和歌の語句や細かい部分の意味を見ていきたいと思います。

まず、冒頭の「うらうら」とは、「麗らか」という意味で、「空が晴れて、日が柔らかくのどかに照っているさま」や、「声などが晴れ晴れとして楽しそうなさま」を指します。

その後の「ひばり上がり」とは、揚雲雀のことで、「ひばりが鳴きながら空高く上がっていく様子」を描写しています。

揚雲雀 : 囀りながら空高く舞い上がっているヒバリ。旋回しながら舞い上がっていく。昔は、飼いならしたヒバリを空に向けて放ち、高さとさえずりを競わせる遊びがあった。

うららかな春の日差しと、空高くのぼっていくひばりの鳴き声を耳にしながら、どんな心情になったのでしょうか。

和歌では、「心悲しもひとりし思へば」という形で終わります。これは、一人で物思いにふけっていると、ますます物悲しさが深まっていく、という意味で、倒置法を使って表現します。

春ののどかな日差しや風、ひばりの鳴き声によって、悲しみの心がいっそう深くなっていく、という感覚が綴られているのでしょう。

春の光やひばりの鳴き声と、作者の心の憂いの対比が描かれています。

全体を通して、分かりやすく現代語訳すれば、この「うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば」という大伴家持の和歌は、「うららかに照りわたる春の日差しのなかを、ひばりが鳴きながら空高く飛んでゆく。そのさえずりを耳にしながら一人で物思いにふけっていると、物悲しさは深まっていくばかりだ」という意味になります。

とても映像的であり、音という聴覚にも訴えかけ、その情景のなかにすっと自分が入り込むような作品となっています。

動画 : ひばりのさえずり

この和歌が詠まれたのは、天平勝宝5年(753年)の旧暦2月25日で、今の暦で言えば、3月28日に当たります。

先ほども触れたように、春の朗らかな陽気や明るさは、同時に、外の世界とは対照的な内面の感情として、自分のなかの物悲しさをより浮かび上がらせるのかもしれません。

現代でも、外側が明るい世界だと、かえって自分の心が悲しみに沈んでいく、という感覚はあるのではないでしょうか。

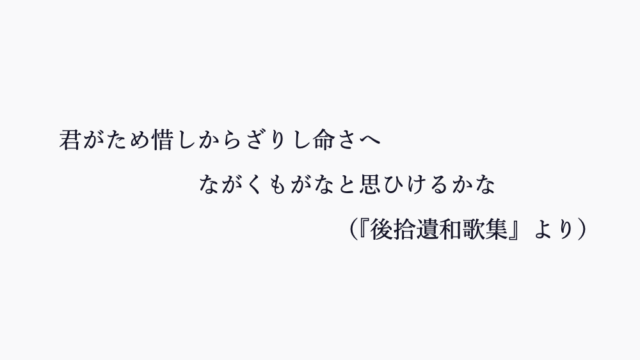

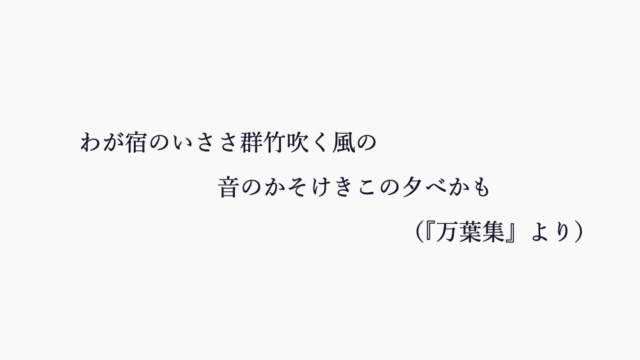

ちなみに、大伴家持の代表作として、「うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば」に加え、以下の『万葉集』収録の二首も含め、「春愁三首」、あるいは「絶唱三首」という呼び名で知られています。

春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影にうぐひす鳴くも

現代語訳 : 春の野に、かすみが美しくたなびき、春は美しい盛りであるが、わたしはなにやら物悲しく、夕ぐれの光のなかを鶯が鳴いている。

わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕かも

現代語訳 : 私の家の庭のささやかな竹の茂みに風が吹き、今にも消え入りそうな竹の葉のすれ合う音が聴こえてくる春の夕べであることよ。

春愁とは、「春の日に、なんとなく気が塞ぎ、物憂げになること」「思春期の感傷的な気持ち」ということを意味します。

どの歌も、春の景色に乗せ、自分のもの悲しげな想いを映像や音が想起されるような描写で表現しています。

春愁三首は、753年の2月23日と25日の作品で、『万葉集』19巻の巻末を飾る歌です。

以上、大伴家持の代表作の一つ「うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば」の意味と現代語訳でした。