古今和歌集の仮名序〜やまとうたは、人の心を種として〜意味と現代語訳と解説〜

古今和歌集とは、平安時代前期に成立した日本最古の勅撰和歌集で、和歌の数は約1100首で全20巻、集められた歌の題材としては、四季の歌と恋の歌が中心を占めています。

古今和歌集は、略して、「古今集」という呼ばれ方をすることもあります。

古今和歌集の全20巻のうち、初めの1〜6巻が春夏秋冬の歌、7巻は長寿を言祝ぐ歌、8巻と9巻は旅の別れや旅情の歌、10巻は物の名前を詠んだ歌、11〜15巻は逢瀬や別れなど恋の歌、16巻は哀傷歌、死を悼んだり辞世のための自身の死を詠んだ歌。

それから、17巻と18巻は雑歌と呼ばれる分類できない日常などの歌、19巻は長歌や旋頭歌など31文字ではない形式の歌や誹諧歌、最後の20巻は、大歌所御歌(宮中の大歌所で採集、管理した歌謡)という構成となっています。

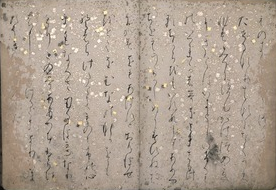

『古今和歌集』元永本 元永3年(1120年) 東京国立博物館

『古今和歌集』元永本 元永3年(1120年) 東京国立博物館

仮名序と20巻すべてが完全にそろったものとしては最古の写本、平安時代

醍醐天皇の勅命によって、紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑の四人が、古今和歌集の撰者として編集を担います。

紀貫之は、平安時代前期から中期の貴族、歌人です。紀友則は、平安時代前期の官人、歌人で、紀貫之の従兄弟に当たります。紀友則に関しては、撰者に選ばれるも、古今和歌集の完成を見ずに亡くなります。凡河内躬恒は、平安時代前期の官人、歌人です。壬生忠岑も、平安時代前期の歌人です。

古今和歌集の成立年は、延喜5年(905年)という記載もありますが、これは天皇の編集の命令が下った年と見る説もあり、まだ確かな部分は分かっていません。

古今和歌集の序文には、漢文で書かれた「真名序」と、仮名文で書かれた「仮名序」の二つの序文があります。真名序の作者は、紀淑望。仮名序の作者は、紀貫之です。

真名序と仮名序の内容は、概ね似ています。

真名序と仮名序の順番は、最初に真名序が書かれ、その真名序をもとに書いた仮名序が正式な序文となったという説や、逆に、仮名序が先に書かれ、真名序に翻案されたという説もあります。

紀貫之が記したとされる古今和歌集の仮名序は、本格的に和歌を論じた歌学の先駆けとされ、和歌の本質、起源、六義(分類)、和歌の歴史、六歌仙評、古今和歌集の成立事情などが綴られています。

以下、古今和歌集の仮名序のなかでも、特に有名な冒頭の文章に関し、原文(読みやすいように漢字も織り交ぜて表記しています)と現代語訳、及び簡単な解説を紹介したいと思います。

原文

やまとうたは、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。

世の中にある人、事業、繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり。

花に鳴く鶯、水にすむ蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。

力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女の仲をも和らげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり。

現代語訳

和歌は、人の心を種として、様々な言葉となったものである。

世の中に生きている人は、関わりあう事柄が数多くあり、その出来事に対し、心に思うことを、見るものや聞くものに託して歌にするのである。

花で鳴くうぐいすや、水に棲んでいる蛙の声を聞くと、この世に生あるすべてのもののうち、どれが歌を詠まないなどということがあろうか(すべてが歌を詠むのである)。

力をも入れずに天地を動かし、目に見えない死者の霊魂も感じ入らせ、男女の仲をも打ち解けさせ、猛々しい武士の心をも和ませるものは、歌なのである。

解説

古今和歌集の仮名序は、歌論として後世に大きな影響を与えた紀貫之著の序文で、和歌とは何か、ということの本質や詳細が説かれています。

仮名序の冒頭部分は特に、現代を生きる我々にとっても、現代語訳せずに原文のままでも意味が分かりやすく、胸に深く染み渡ってくる名文と言えるでしょう。

やまとうたは、人の心を種として、よろづのことの葉とぞなれりける。

この「やまとうた」とは、「和歌」のことで、漢詩を指す唐歌の対義語として用いられます。

続いて、「人の心を種として」とあります。これは現代語訳の必要はなく、比喩としての「種」で、「人の心をもとにして」といった意味です。「よろづ」とは、漢字で表記すると「万」で、「たくさんの数」を意味します。「ことの葉」とは、言の葉、すなわち「言葉」のことです。

つまり、「和歌とは、人の心がもとになって、様々な言葉になったものである」ということを指します。

和歌というものは、人の心を種とし、様々な言の葉となる。植物の種が育ち、葉になっていく、という風に比喩的に表現したもので、とても映像的で美しい一文です。

その後の「ことわざ」とは、「こと」が「出来事」、「わざ」が「行為」を指します。「繁きもの」とは、「多いこと」という意味で、植物が繁茂している様子を表現する際にも使うことから、「種」や「言の葉」と縁語の関係にあります。

世の中に生きている人々は、多くのことに遭遇し、そのなかで心に思うことを、見るもの、聞くものに託して表現した。この見るもの、聞くものに託して、というのは、外界の世界に託し、心に思ったことを歌として表現する、といった意味合いと言えるでしょう。

悲しいこと、苦しいことがあったときに、その心の揺らぎなどをもとにして、外界のあれこれに託すようにして言葉に表したものが歌だ、というわけです。これは今の短歌などだけでなく、シンガーソングライターが歌作りをする際など、その他様々な芸術表現にも言えることでしょう。

そして、枝で鳴く鶯や、蛙の声を聞いていると、生きとし生けるものは、みんな歌を詠んでいるのだ、と説明します。

さらに、この「歌」というものは、天地を動かし、鬼神に感じ入らせ、男女の仲をも打ち解けさせ、荒々しい武士の心をも和ませるものなのだ、と書きます。

天地は、読み方は「あめつち」で、天と地の意味です。鬼神は、「おにがみ」と読み、死者の霊魂を指します。武士は、「もののふ」と読み、貴族にとってはものに感じる心を持っていない存在とされていたようです。

作風

古今和歌集では、掲載されている作品数が1100首に上り、また期間としても100年ほどのあいだの作品が集まっているので、一概に作風をまとめることはできないものの、この歌集によって顕著に現れるようになった特徴として、次のような点が挙げられると、古典文学が専門の高田裕彦教授は解説します。

事物を変化の相で見ることと、それに対する心の動きをも見つめる点に、古今集歌の大きな特徴がある。事物にせよ、心にせよ、それをそのままに見つめるのではなく、変化や因果関係から捉えるところに古今集歌の真骨頂がある。それは、事物と心との関係への強い関心となって表れる。

出典 : 『新版 古今和歌集』解説

事物を「変化」の相で見ること、その変化に対する心の動きをも見つめる、という視点が古今和歌集の一つの特徴であり、その特徴の代表的な例として、仮名序の作者でもある紀貫之の「袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ」という歌を挙げます。

この和歌を現代語訳すると、「(昨年の夏の日に)袖を濡らしてすくった川の水が(冬のあいだに)凍っていたのを、立春の今日の風が溶かしていることだろう。」という意味合いになります。

記憶から、想像へと繋がっていく表現になっています。記憶のなかの手のひらですくった水が、想像のなかで、やがて氷となり、春の風が溶かして水になっていく、という時間の流れが描かれています。

こうして時間の流れと事物の変容、作者の心の動きが表現として描かれている様が、古今和歌集の一つの特徴と言えるでしょう。